Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Calcinosi: cos'è, come si cura?

Esperto medico dell'articolo

Ultima recensione: 12.07.2025

Cosa significa calcificazione? Si tratta della formazione di accumuli di sali di calcio insolubili laddove la loro presenza non è prevista né dal punto di vista anatomico né fisiologico, ovvero al di fuori delle ossa.

Tra tutti i macroelementi biogenici del corpo umano, la quota di calcio – sotto forma di cristalli di idrossiapatite nel tessuto osseo – è la più significativa, sebbene anche il sangue, le membrane cellulari e il fluido extracellulare contengano calcio.

E se il livello di questo elemento chimico aumenta significativamente, si sviluppa la calcificazione, un disturbo del metabolismo minerale (codice E83 secondo ICD-10).

Le cause calcinosi

Il metabolismo del calcio è un processo biochimico a più stadi e oggi le cause principali della calcinosi, come uno dei tipi di disturbi del metabolismo minerale, sono state identificate e sistematizzate. Tuttavia, data la stretta correlazione tra tutti i processi metabolici che avvengono nell'organismo, in endocrinologia clinica è consuetudine considerare contemporaneamente la patogenesi della calcificazione (o deposizione di calcificazioni).

La causa primaria della distrofia calcarea è riconosciuta come la sovrasaturazione del sangue con calcio ( ipercalcemia), la cui eziologia è associata all'aumentata osteolisi (distruzione del tessuto osseo) e al rilascio di calcio dalla matrice ossea.

L'ipercalcemia, così come l'ipertiroidismo o le patologie delle paratiroidi, riducono la produzione di calcitonina da parte della tiroide, che regola i livelli di calcio inibendone l'escrezione dalle ossa. Si presume che sia la presenza di problemi tiroidei nascosti nelle donne in postmenopausa, in combinazione con una diminuzione del livello di estrogeni che trattengono il calcio nelle ossa, a causare depositi di calcio extraossei, ovvero calcificazioni nell'osteoporosi.

Esistono altre condizioni patologiche che causano la concentrazione dei sali di calcio nei punti sbagliati. Pertanto, nei pazienti con iperparatiroidismo primario, iperplasia delle paratiroidi o tumore ormonalmente attivo, la sintesi dell'ormone paratiroideo (PTH) aumenta, con conseguente soppressione dell'azione della calcitonina e aumento dei livelli di calcio nel plasma sanguigno, nonché della demineralizzazione ossea.

È necessario tenere conto dell'importanza del fosforo nel metabolismo del calcio, poiché la violazione delle proporzioni del contenuto di questi macroelementi nell'organismo porta a iperfosfatemia, che aumenta la formazione di "depositi di calcio" nelle ossa, nei tessuti molli e nei vasi sanguigni. E la sovrasaturazione del parenchima renale con sali di calcio porta a insufficienza renale e allo sviluppo di nefrocalcinosi.

Il meccanismo dell'aumentata osteolisi con liberazione di fosfato e carbonato di calcio dai depositi ossei in presenza di tumori cancerosi di qualsiasi localizzazione è spiegato dalla cosiddetta sindrome paraneoplastica: la crescita delle neoplasie maligne è accompagnata da ipercalcemia, poiché le cellule mutate sono capaci di produrre un polipeptide con azione simile all'ormone paratiroideo.

È noto che la patogenesi della formazione di sali di calcio può essere causata da un eccesso di vitamina D, che in endocrinologia è associato a un aumento della sintesi di 1,25-diidrossivitamina D3 - calcitriolo, che partecipa attivamente al metabolismo del calcio e del fosforo. L'ipervitaminosi di vitamina A, che porta all'osteoporosi, così come la carenza di vitamina K1 con gli alimenti e di vitamina K2 endogena, sono coinvolte nello sviluppo della distrofia calcarea.

In assenza di patologie endocrine, il contenuto di calcio totale nel plasma sanguigno non supera la norma fisiologica, e quindi le cause della calcinosi sono diverse, determinate da fattori locali. Tra queste, la deposizione di fosfato di calcio sulle membrane degli organelli di cellule danneggiate, atrofiche, ischemiche o morte, nonché un aumento del pH del fluido intercellulare dovuto all'attivazione di enzimi idrolitici alcalini.

Ad esempio, il processo di calcificazione nel caso dell'aterosclerosi vascolare è presentato come segue. Quando il colesterolo depositato sulla parete del vaso viene ricoperto da un involucro formato da composti glicoproteici dell'endotelio, si forma una placca di colesterolo. Questa è l'aterosclerosi classica. Quando i tessuti dell'involucro della placca ateromatosa iniziano a "saturarsi" di sali di calcio e si induriscono, si ha già aterocalcinosi.

Uno spostamento dell'indice di idrogeno dell'acidità del sangue (pH) verso il lato alcalino, con parziale disfunzione del sistema tampone fisico-chimico del sangue (bicarbonato e fosfato), che mantiene l'equilibrio acido-base, gioca un ruolo significativo nell'eziologia dei disturbi del metabolismo del calcio. Una delle cause di questo disturbo, che porta all'alcalosi, è la sindrome di Burnett, che si sviluppa in coloro che consumano molti prodotti contenenti calcio, assumono bicarbonato di sodio o antiacidi che neutralizzano l'acido gastrico, che viene assorbito nel tratto gastrointestinale, per bruciore di stomaco o gastrite.

Si ritiene che tutti i disturbi endocrini sopra menzionati siano aggravati da un'eccessiva assunzione di calcio con gli alimenti. Tuttavia, come sostengono i ricercatori dell'Università di Harvard, non esistono ancora prove concrete che il calcio assunto con la dieta aumenti la probabilità di calcificazione tissutale, poiché non causa un aumento persistente dei livelli di calcio nel sangue.

Fattori di rischio

Come dimostra la pratica clinica, in alcuni casi il processo di calcificazione è innescato da varie infezioni (tubercolosi, amebiasi, toxoplasmosi, trichinosi, cisticercosi, meningite, encefalite, ecc.) e dai concomitanti processi infiammatori con danni ai tessuti.

Vengono inoltre identificati i seguenti fattori di rischio per lo sviluppo della calcificazione:

- fratture ossee, durante la cui guarigione vengono attivati gli osteoclasti, che utilizzano il tessuto osseo danneggiato con i loro enzimi;

- deterioramento del trofismo del tessuto osseo durante il riposo a letto prolungato o la paralisi (paraplegia), che porta all'immobilità;

- neoplasie maligne;

- malattie granulomatose croniche (sarcoidosi, morbo di Crohn);

- patologie autoimmuni di natura sistemica (sclerodermia, artrite reumatoide, lupus);

- patologie renali croniche con diminuzione della capacità di filtrazione (in questo caso si verifica un'alterazione del metabolismo del fosforo e del calcio con sviluppo di iperparatiroidismo secondario);

- forma cronica di insufficienza della corteccia surrenale - morbo di Addison, che porta a ipocorticismo e carenza di cortisolo, a seguito della quale aumenta il contenuto di cationi Ca nel sangue;

- ipercolesterolemia, livelli elevati di LDL nel sangue, aterosclerosi sistemica;

- difetti cardiaci, endocardite infettiva, chirurgia cardiaca;

- anomalie vascolari, chirurgia vascolare;

- osteoporosi e osteopenia (diminuzione della densità minerale ossea);

- diabete mellito (con livelli elevati di glucosio nel sangue, l'assorbimento del magnesio, che impedisce la deposizione di calcificazioni, è compromesso);

- livello insufficiente di magnesio nell'organismo (senza il quale i sali di calcio insolubili non possono essere trasformati in sali di calcio solubili);

- sindrome da malassorbimento (in cui aumenta il legame del Ca all'interno delle cellule);

- cambiamenti degenerativi-distrofici legati all'età nelle ossa e nei tessuti connettivi, cambiamenti involutivi nelle pareti dei vasi sanguigni;

- uso prolungato di diuretici appartenenti al gruppo tiazidico (che riducono l'escrezione di calcio dai reni), corticosteroidi, eparina, anticonvulsivanti e lassativi;

- emodialisi (aumenta il rischio di calcificazione arteriosa);

- radioterapia e chemioterapia per il cancro.

In questo elenco va menzionata una voce a parte: calcinosi ed ereditarietà, in particolare predisposizione geneticamente determinata all'osteodistrofia deformante; collagenosi e malattia granulomatosa cronica ereditaria; ipercalcemia ipocalciurica familiare (dovuta a mutazione di geni che codificano i recettori sensibili al calcio delle membrane cellulari).

I depositi di calcio nei dischi intervertebrali lombari, nelle articolazioni dell'anca, del ginocchio e della spalla e nei tessuti molli circostanti possono essere associati a una malattia genetica lentamente progressiva chiamata ocronosi (alcaptonuria).

Sintomi calcinosi

I sintomi della calcinosi sono causati non tanto dalla sua eziologia quanto dalla sede specifica delle calcificazioni. Allo stesso tempo, si manifestano raramente o non si manifestano affatto, poiché nella maggior parte dei casi si accompagnano ad altre forme nosologiche.

La calcificazione iniziale può essere rilevata solo mediante apparecchiature di diagnostica per immagini, per caso o quando viene prescritto un esame a un paziente con elevati livelli di calcio nel sangue.

Ma i primi segni della formazione di granulomi di calcio sottocutanei vicino alle articolazioni delle estremità, che si fondono con la pelle e iniziano a trasparire attraverso di essa man mano che crescono, sono visibili senza una radiografia. Si tratta della calcinosi sclerodermica della pelle o calcinosi distrofica nella sclerodermia.

Calcificazione dei tessuti molli

Oltre alla calcinosi cutanea tipica della sclerodermia, la calcinosi dei tessuti molli può essere palpata nella miosite ossificante post-traumatica: si può palpare un'area densa nel muscolo, dove si depositano le calcificazioni. I sintomi principali sono dolore intenso e rigidità nei movimenti, arrossamento della pelle sopra la lesione e gonfiore del tessuto sottocutaneo.

La calcinosi focale dei muscoli glutei (piccoli o medi) – con dolore moderato di intensità variabile e gonfiore – può svilupparsi dopo lesioni, ustioni o iniezioni intramuscolari di farmaci. Un forte dolore nella zona dei glutei e persino la zoppia durante la deambulazione sono causati da focolai di calcificazione formatisi a causa di artrosi dell'articolazione dell'anca, sarcoma o malattia di Gaucher congenita progressiva. In caso di paralisi degli arti, la calcinosi distrofica colpisce i muscoli della parte inferiore della gamba e della coscia.

In caso di toxoplasmosi, ocronosi o tumore maligno della retina (retinoblastoma), si verifica la calcificazione dei muscoli oculomotori che mantengono il bulbo oculare nell'orbita. Una diminuzione della loro elasticità impedisce il normale movimento oculare.

Quando i sali di calcio e fosforo si depositano nelle borse sinoviali delle articolazioni e dei tessuti periarticolari, si osserva una calcificazione metabolica di tendini, legamenti, cartilagini ialine e fibrose. Possono essere diagnosticate le seguenti patologie: tendinite calcificante del tendine del sovraspinato; condrocalcinosi nelle articolazioni di caviglia, ginocchio e anca; calcificazione del tendine del quadricipite (nella zona del tubercolo tibiale o in prossimità della rotula). In tutti i casi si osservano dolore localizzato, segni di infiammazione locale e mobilità limitata.

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Calcificazione vascolare

I depositi di calcio sulle pareti dei vasi sanguigni si verificano più spesso nell'aterosclerosi, nella fibrosi involutiva delle pareti vascolari, nella displasia endoteliale autoimmune e congenita, come la calcificazione distrofica.

Il restringimento dei vasi sanguigni del 15-25% e il rallentamento del flusso sanguigno, che possono derivare dalla calcificazione dell'arco aortico nelle aree in cui si formano le placche aterosclerotiche, causano attacchi di debolezza e mal di testa; vertigini e svenimenti; sensazione di fastidio al mediastino e parestesie alle dita. Inoltre, una calcificazione diffusa dell'aorta con sintomi simili si osserva nella mesaortite sifilitica e nell'aortoarterite autoimmune.

Una grave calcificazione dell'aorta toracica, oltre ai sintomi già menzionati, provoca mancanza di respiro, aritmie e aumento della pressione sanguigna, dolore nella zona cardiaca, che si irradia a spalle, collo, scapole e ipocondrio. La calcificazione dell'aorta addominale si manifesta con una diminuzione dell'appetito e del peso corporeo complessivo; dolore lancinante nella cavità addominale associato all'assunzione di cibo; problemi intestinali; pesantezza e dolore alle gambe.

La calcificazione arteriosa, di norma, accompagna l'aterosclerosi o la diminuzione dell'elasticità delle pareti vascolari legata all'età: fibrosi e calcificazione, che colpiscono i vasi arteriosi nelle aree di biforcazione. Pertanto, la calcificazione delle arterie carotidi, che irrorano il cervello, viene rilevata in molti pazienti nell'area del seno carotideo, dove l'arteria comune si divide in esterna e interna. Il restringimento del lume di questi vasi, così come dello sbocco dell'arteria succlavia, in caso di calcificazione diffusa delle arterie del collo, si manifesta non solo sotto forma di mal di testa, vertigini, perdita temporanea della vista, nausea e vomito, ma anche con sintomi neurologici: parestesia degli arti, disturbi del movimento e del linguaggio. Il risultato può essere un ictus; per maggiori dettagli, vedere - Stenosi dell'arteria carotide.

Piedi costantemente freddi, zoppia, deterioramento del trofismo cutaneo delle dita dei piedi (con zone di atrofia e ulcerazione), dolore alle gambe e disfunzione erettile nell'uomo possono manifestarsi con la calcificazione delle arterie iliache (originate dalla biforcazione dell'aorta addominale), che porta alla stenosi e all'obliterazione.

Se si sviluppa calcificazione delle arterie degli arti inferiori (nella metà dei casi si tratta di aterocalcinosi negli anziani, nel resto di una conseguenza del diabete nelle persone dai 35 anni in su), la sua localizzazione tipica è l'arteria femorale superficiale o le arterie della parte inferiore della gamba. Tra i sintomi si notano pesantezza e dolore alle gambe, parestesie e crampi.

Calcificazione cardiaca

Per identificare la calcificazione cardiaca, i cardiologi distinguono tra la calcificazione delle sue membrane, delle arterie coronarie che le riforniscono di sangue e delle valvole che regolano il flusso sanguigno.

I pazienti con calcificazioni nel rivestimento esterno del cuore (pericardio) o nel suo rivestimento muscolare (miocardio) manifestano tutti i sintomi dell'insufficienza cardiaca: mancanza di respiro, pressione e bruciore dietro lo sterno, battito cardiaco accelerato e dolore nella zona del cuore, gonfiore delle gambe e sudorazione notturna.

La calcificazione coronarica (calcificazione delle arterie coronarie) presenta sintomi di angina pectoris, ovvero grave mancanza di respiro e dolore toracico che si irradia fino alla spalla.

Le lesioni non reumatiche delle valvole cardiache con fibrosi, calcificazione e stenosi includono la calcificazione della valvola aortica o la calcificazione della radice aortica nell'area dell'anello fibroso, che può essere definita come calcificazione degenerativa della valvola aortica o stenosi calcifica degenerativa delle sue cuspidi. Qualunque sia il suo nome, porta a insufficienza cardiaca, coronarica o ventricolare sinistra con conseguenti sintomi cardiaci.

Il grado di calcificazione, come il grado di stenosi, viene determinato durante la scansione TC: la calcificazione della valvola aortica di grado 1 significa la presenza di un deposito; la calcificazione della valvola aortica di grado 2 viene determinata se sono presenti più calcificazioni; in caso di lesioni diffuse che possono interessare i tessuti vicini, si diagnostica una calcificazione della valvola aortica di grado 3.

La calcificazione della valvola mitrale o calcificazione mitralica è accompagnata da sintomi simili, più raucedine e attacchi di tosse.

Calcificazione del cervello

Sotto forma di depositi focali o diffusi, la calcificazione cerebrale viene rilevata tramite risonanza magnetica (RM) in pazienti con tumori: teratoma, meningioma, craniofaringioma, ependimoma intraventricolare, adenoma della ghiandola pineale. Calcature multiple si formano in gliomi, glioblastomi e astrocitomi a cellule giganti. Tra i sintomi più comuni vi sono forti mal di testa, deficit visivo, parestesie e paresi degli arti, convulsioni tonico-cloniche.

Danni a singole strutture dovuti a encefalopatie di origine infettiva e parassitaria (toxoplasmosi, cisticercosi, criptococcosi, CMV) possono causare calcificazioni focali nello spazio subaracnoideo, nella sostanza grigia e bianca. Si manifestano in modi diversi, a seconda della perdita di funzionalità dei neuroni nelle aree colpite.

Spesso, in età avanzata, si osserva una calcificazione asintomatica dei nuclei della base (gangli della base del cervello), così come del nucleo dentato del cervelletto. E nella malattia di Fahr ereditaria, che può manifestarsi in adulti di diverse età, i cambiamenti neurodegenerativi (cognitivi e mentali) progrediscono costantemente.

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ]

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ]

Calcificazione delle ossa e delle articolazioni

La calcificazione distrofica delle ossa accompagna quasi tutte le neoplasie ossee. Ad esempio, nell'osteocondroma benigno, si formano escrescenze cartilaginee su ossa tubulari e piatte, in cui si depositano sali di calcio. Queste escrescenze calcificate possono essere dolorose e limitare la mobilità.

Calcificazione degli arti inferiori - nel caso del sarcoma osseo che colpisce i tessuti delle ossa tubulari (anca, perone o tibia) - aumentano il dolore e la deformazione, con conseguente compromissione delle funzioni motorie.

Considerata la tendenza dei glicosaminoglicani dei tessuti connettivi periarticolari e delle cartilagini ad attrarre Ca2+, la calcificazione articolare può essere considerata un processo comorbido nello sviluppo delle patologie articolari, soprattutto nelle loro forme croniche, tipiche delle persone mature e anziane.

La calcificazione dell'articolazione della spalla, del gomito e del polso, la calcificazione nella zona dell'articolazione dell'anca, la calcificazione dell'articolazione del ginocchio con deposito di cristalloidrati di pirofosfato di calcio nella membrana sinoviale o nella capsula articolare, causano infiammazione, gonfiore, forti dolori e portano a una mobilità limitata degli arti.

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]

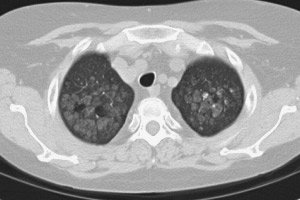

Calcificazione degli organi viscerali e delle ghiandole

Innanzitutto, la calcificazione polmonare è associata alla tubercolosi (in cui i granulomi tubercolari e le aree di tessuto necrotico adiacente si calcificano). La calcificazione può interessare polmoni e bronchi in pazienti con pneumoconiosi cronica (silicosi, asbestosi, ecc.) o pneumocistosi parassitaria (ascaridiosi, toxoplasmosi, echinococcosi, ecc.); in presenza di cisti o a seguito di danni dopo ventilazione forzata prolungata dei polmoni.

Le calcificazioni compaiono nei polmoni dei pazienti con sarcoidosi o leucemia metastatica. Per saperne di più sulle calcificazioni pleuriche, leggi l'articolo " Fibrosi pleurica e calcificazioni".

[ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

[ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

Calcificazione renale

I sintomi dell'insufficienza renale - poliuria, nausea, sete, crampi, debolezza generale, mal di schiena - si manifestano con nefrocalcinosi o calcificazione distrofica dei reni, glomerulonefrite cronica (con calcificazioni nel tessuto delle membrane dei tubuli del nefrone e nell'epitelio dei glomeruli), tumori renali (carcinoma, nefroma).

La calcificazione delle piramidi renali, rilevata tramite ecografia, indica la formazione di accumuli di sali di calcio nelle aree triangolari della midollare renale, ovvero dove si trovano i nefroni deputati alla filtrazione e alla produzione di urina. La calcificazione parietale renale si sviluppa invece quando le cellule parenchimatiche si atrofizzano o muoiono, a causa di pielonefrite o policistosi renale.

Calcificazione surrenale

Quando i pazienti hanno una storia di tubercolosi o di adrenalite da citomegalovirus, una formazione cistica nel midollo o il morbo di Addison (che distrugge questa sostanza), un adenoma della corteccia surrenale, un feocromocitoma, un carcinoma o un neuroblastoma, la calcificazione surrenale è la loro "compagna di viaggio".

Non presenta sintomi propri, quindi i principali segni dell'insufficienza surrenalica sono: debolezza generale, vertigini, aumento della pigmentazione della pelle, scarso appetito e perdita di peso, problemi di funzionalità intestinale, mialgia, intorpidimento della pelle, aumento dell'irritabilità, ecc.

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

Calcificazione del fegato

Qualunque sia la causa della calcificazione epatica, come nel caso di altri organi interni, i sintomi della distrofia calcifica si inseriscono nel quadro clinico del danno epatocitario. Pertanto, possono presentarsi disturbi digestivi (dovuti alla ridotta produzione di bile), perdita di peso, dolore all'ipocondrio destro ed eruttazioni amare.

Nella maggior parte dei casi la calcificazione della milza è un'aterocalcinosi dell'arteria splenica o una calcificazione parziale di un amartoma formatosi nel parenchima dell'organo, che non si manifesta in alcun modo ed è scoperta casualmente.

Calcificazione della cistifellea

Secondo i gastroenterologi, la calcificazione della cistifellea ha due cause principali: infiammazione cronica (colecistite) e oncologia (carcinoma). Nel caso della colecistite, spesso accompagnata da colelitiasi, il grado di calcificazione è così elevato che le pareti della vescica assomigliano a porcellana per durezza e fragilità, tanto che i medici la chiamano addirittura "porcellana". In questo caso, i pazienti lamentano dolore addominale (dopo ogni pasto), nausea e vomito.

Calcificazione del pancreas

Il più delle volte, la calcificazione focale del pancreas si sviluppa nel sito di danno e morte delle sue cellule acinose, che vengono sostituite da tessuto fibroso o adiposo, nella forma cronica di pancreatite. In questo caso, la pancreatite è detta calcificante, ma compaiono i sintomi della pancreatite cronica. Se nel pancreas sono presenti cisti o pseudocisti, possono anche contenere calcificazioni.

Calcificazione tiroidea

Quando la tiroide è ingrossata (gozzo), si verifica una calcificazione dovuta all'alterazione e alla proliferazione dei tireociti, le cellule del suo tessuto. Se il gozzo è di tipo colloide, durante la sua crescita, a causa del deterioramento del trofismo tissutale, le cellule muoiono e le aree di necrosi si calcificano, spesso con ossificazione.

La calcificazione tiroidea in presenza di una cisti si manifesta solo se le sue dimensioni sono significative. In tal caso, i sintomi del gozzo si manifestano con dolore al collo e mal di testa; sensazione di corpo estraneo in gola, mal di gola e tosse; debolezza generale e attacchi di nausea.

Calcificazione dei linfonodi

I linfonodi sono sparsi in tutto il corpo e la calcificazione dei linfonodi può avere diverse localizzazioni: con linfoadenite, leucemia linfatica, linfogranulomatosi, tubercolosi dei linfonodi.

La distrofia calcarea può colpire i linfonodi ingrossati o infiammati nei soggetti affetti da artrite reumatoide, sclerodermia, vasculite, sindrome di Sharp e altre collagenosi sistemiche (congenite e acquisite).

Nei linfonodi situati nel torace si formano calcificazioni in caso di tubercolosi polmonare, pneumoconiosi cronica e sarcoidosi.

[ 54 ], [ 55 ], [ 56 ], [ 57 ], [ 58 ], [ 59 ]

[ 54 ], [ 55 ], [ 56 ], [ 57 ], [ 58 ], [ 59 ]

Calcinosi nelle donne

Secondo alcuni dati, la calcificazione delle ghiandole mammarie viene rilevata durante la mammografia in almeno il 10% delle donne in età fertile con fibrosi delle ghiandole mammarie, fibroadenomi e mastopatia fibrocistica, nonché in quasi la metà di quelle ultracinquantenni. Maggiori informazioni sono disponibili nel materiale - Calcificazioni nella ghiandola mammaria.

In un quarto delle donne esaminate, i ginecologi riscontrano noduli miomatosi calcificati, ovvero calcificazione del mioma, che provoca gli stessi sintomi di un mioma comune: pressione nella zona pelvica, minzione frequente e stitichezza, dolore al basso ventre e alla parte bassa della schiena, mestruazioni più lunghe e intense.

In qualsiasi patologia ovarica – annessite, cisti policistiche e solitarie, cistoma cilioepiteliale maligno o carcinoma – può essere presente una calcificazione ovarica, la cui manifestazione è limitata ai sintomi dell’annessite.

Un problema a parte è la calcinosi durante la gravidanza. Secondo studi clinici, per ridurre al minimo il rischio di sviluppare nefropatia gravidica, accompagnata da aumento della pressione sanguigna (preeclampsia), la dose giornaliera di integratori di calcio a partire dalla metà del secondo trimestre può essere di 0,3-2 g. Tuttavia, il calcio non è necessario solo per questo, leggi - Calcio in gravidanza. E la sua assunzione da parte delle donne in gravidanza che non sono a rischio di preeclampsia non dovrebbe superare 1,2 g al giorno (con una dose al di fuori della gravidanza - 700-800 mg).

Si consiglia alle donne incinte di assumere calcio in modo che sia sufficiente a formare lo scheletro del bambino e a non sofferenze per il corpo della madre. Ma grazie a un complesso di ormoni, il corpo delle donne sane durante la gravidanza si adatta a fornire calcio al feto senza rilasciarlo dalla matrice ossea. Si attivano meccanismi compensatori: durante la gestazione, l'assorbimento di questo macroelemento dagli alimenti aumenta, il riassorbimento di Ca nell'intestino aumenta, la sua escrezione attraverso i reni e il suo contenuto nel sangue diminuiscono, la produzione di ormone paratiroideo e calcitonina, così come di calcitriolo, aumenta.

Se l'assunzione aggiuntiva di preparati a base di calcio interrompe la regolazione naturale del metabolismo minerale, è possibile che si sviluppi la calcinosi in gravidanza, che colpisce il sistema escretore, che funziona in modo potenziato, con lo sviluppo della nefrocalcinosi.

Non solo la futura mamma può soffrire: con un eccesso di calcio nell'organismo del neonato, la fontanella si chiude troppo presto, aumentando la pressione intracranica e interferisce con il normale sviluppo del cervello. Nei bambini del primo anno di vita, a causa dell'accelerazione dell'ossificazione del tessuto osseo poroso, il processo di sostituzione con tessuto osseo lamellare viene interrotto, rallentando la crescita del bambino.

Una delle complicazioni della gravidanza è considerata la calcificazione della placenta, sebbene l'accumulo di sali di calcio insolubili nei tessuti del lato materno della placenta a termine (matura) venga rilevato in quasi la metà dei casi di gravidanza conclusa con successo, ovvero non può essere considerato una patologia. In altri casi, le calcificazioni si formano a causa della maturazione prematura della placenta, di patologie endocrine o della presenza di fattori di rischio per lo sviluppo di calcificazioni nella madre.

Le calcificazioni nella placenta immatura (prima della 27a-28a settimana di gravidanza) possono peggiorare il suo apporto di sangue e provocare ipossia fetale, ritardo dello sviluppo prenatale, patologie e anomalie congenite e causare parto prematuro: tutto dipende dalla maturità della placenta e dal livello di distrofia calcarea.

In ostetricia, sulla base dei risultati dell'ecografia dalla 27a alla 36a settimana, si determina la calcificazione placentare di grado 1 (calcificazione placentare di grado 1) – sotto forma di singole microcalcificazioni. La calcificazione placentare di grado 2 – dalla 34a alla 39a settimana – indica la presenza di calcificazioni visualizzate senza ulteriore ingrandimento. Infine, con la calcificazione placentare di grado 3 (che si determina a partire dalla 36a settimana), si rilevano numerosi focolai di distrofia calcifica.

In questo caso, la calcificazione placentare di grado 2 tra la 27a e la 36a settimana o la presenza di microcalcificazioni prima della 27a settimana di gravidanza sono motivo di particolare preoccupazione.

[ 60 ], [ 61 ], [ 62 ], [ 63 ], [ 64 ]

[ 60 ], [ 61 ], [ 62 ], [ 63 ], [ 64 ]

Calcinosi negli uomini

La calcificazione prostatica può essere causata da iperplasia, adenoma o adenocarcinoma della prostata, nonché da alterazioni diffuse associate all'involuzione legata all'età. Per maggiori dettagli, consultare il materiale - Alterazioni diffuse della prostata.

La calcificazione dello scroto, con dolore nella zona inguinale, è possibile in caso di orchite cronica, sclerodermia, cisti delle ghiandole sebacee, dopo traumi e anche negli uomini anziani con degenerazione dei tessuti genitali legata all'età.

La calcificazione focale o diffusa dei testicoli è associata a processi infiammatori di natura infettiva, in particolare tubercolosi, epididimite o epididimite, presenza di teratoma o oncologia e può manifestarsi con fastidi all'inguine (dovuti alla compattazione della struttura testicolare) e attacchi di dolore.

[ 65 ], [ 66 ], [ 67 ], [ 68 ], [ 69 ], [ 70 ]

[ 65 ], [ 66 ], [ 67 ], [ 68 ], [ 69 ], [ 70 ]

Calcinosi nei bambini

La maggior parte delle cause e dei fattori di rischio sopra menzionati per la calcificazione distrofica causano calcificazione anche nei bambini, quindi gli specialisti prestano attenzione alle patologie che portano alla manifestazione di calcificazione nell'infanzia, a volte anche nei neonati. Tali patologie includono:

- Malattia di Wolman - con calcificazioni diffuse di entrambe le ghiandole surrenali nei neonati;

- Toxoplasmosi congenita - causa calcificazioni focali nella corteccia, sottocorticale o nel tronco encefalico. I bambini che sopravvivono sviluppano atrofia dei nervi ottici, idrocefalo e diverse endocrinopatie; presentano un ritardo nello sviluppo fisico, mentale e intellettuale;

- Sindrome di Conradi-Hünermann o condrodistrofia calcificante congenita, in cui si formano calcificazioni nella zona della cartilagine articolare delle epifisi delle ossa tubulari degli arti superiori e inferiori;

- calcificazione arteriosa idiopatica congenita;

- Sindrome di Albright (localizzazione dei depositi di Ca: tessuti molli sottocutanei, mucosa degli occhi e della cornea, tessuto muscolare, pareti arteriose, miocardio, parenchima renale);

- Pseudoxantoma elastico di Darier (con formazione di calcificazioni nodulari o placche della pelle che si risolvono spontaneamente);

- Ossalosi ereditaria, che causa calcificazione renale diffusa (le calcificazioni sono costituite da ossalato di calcio) con grave insufficienza renale e calcificazione delle articolazioni. La malattia progredisce e porta a ritardo della crescita.

Forme

In base alla natura della diffusione dell'accumulo patologico di calcio nei tessuti, si distingue la calcinosi segmentale-focale e la calcinosi diffusa. Questo processo può anche essere intracellulare, extracellulare e misto.

A seconda delle caratteristiche patogenetiche, tali tipi di calcinosi si distinguono in metastatica, distrofica e metabolica (o interstiziale), la cui patogenesi non è ancora del tutto chiara. Pertanto, gli endocrinologi stranieri non considerano la calcinosi metabolica come un tipo a sé stante, ma la considerano sinonimo di metastatica, e la associano a una compromissione delle funzioni del sistema tampone ematico, in combinazione con un aumento dei livelli di fosfati nel sangue.

La calcinosi metastatica (intesa come formazione di focolai patologici di deposizione di sali di calcio) si manifesta solo in presenza di elevati livelli di calcio nel plasma sanguigno. Nella maggior parte dei casi, si tratta di calcinosi moderata che colpisce tessuti con una reazione alcalina del liquido extracellulare e un elevato contenuto di componenti polianionici che "catturano" attivamente e "trattengono" saldamente i cationi di calcio. Tra questi tessuti: glicosamminoglicani acidi di elastina, collagene endoteliale vascolare e reticolina cutanea; condroitinsolfati di legamenti, cartilagine, capsule periarticolari, nonché proteoglicani eparansolfati della matrice extracellulare dei tessuti di fegato, polmoni, membrane cardiache, ecc.

La calcificazione distrofica è di natura locale (focale) e non dipende da ipercalcemia. Le calcificazioni "catturano" cellule danneggiate dai radicali liberi e aree di tessuto infiammato o atrofizzato, focolai di autolisi o necrosi, granulomi e formazioni cistiche. Sono soggetti a calcificazione distrofica: valvole cardiache e miocardio (in corrispondenza della cicatrice post-infartuale o in presenza di miocardite); polmoni e pleura (affetti da micobatteri tubercolari o altri microrganismi patogeni); pareti vascolari (soprattutto in presenza di placche aterosclerotiche e trombi); rivestimento epiteliale dei tubuli renali; noduli fibrosi nell'utero o nelle ghiandole mammarie, nonché in varie strutture di altri organi in caso di comorbidità.

Ad esempio, il tipo distrofico comprende la calcinosi nella sclerodermia, una malattia autoimmune del tessuto connettivo con aumento della sintesi di collagene e alterazioni patologiche della pelle, del tessuto sottocutaneo e ispessimento delle pareti dei capillari.

Complicazioni e conseguenze

Qualsiasi disturbo del metabolismo minerale può avere gravi conseguenze e complicazioni che influiscono negativamente sulle condizioni e sul funzionamento di singoli sistemi e organi. Qual è il pericolo della calcificazione?

La calcificazione vascolare o aterocalcinosi compromette il sistema circolatorio e porta a ischemia persistente. Quando i depositi di calcio si localizzano sulle pareti dei vasi delle gambe, l'ischemia tissutale si trasforma in necrosi. Le complicanze della distrofia calcifica delle pareti dell'aorta toracica (e della valvola aortica) possono includere non solo l'insufficienza cardiaca cronica, ma anche l'infarto. Un aneurisma aortico addominale, con la sua rottura e il suo esito fatale, può essere una conseguenza della calcificazione delle pareti e della stenosi persistente di questo vaso.

Le calcificazioni interrompono le funzioni della valvola mitrale a causa del suo prolasso, complicato dal ristagno del sangue nella circolazione polmonare, dallo sviluppo di asma cardiaco e da insufficienza cardiaca.

Se i focolai di calcificazione dei tessuti molli sono localizzati vicino alle ossa, possono fondersi con esse, causando la deformazione degli arti. Quando la calcificazione colpisce le articolazioni, la ridotta capacità di movimento può costringere una persona a usare una sedia a rotelle.

[ 80 ], [ 81 ], [ 82 ], [ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ]

[ 80 ], [ 81 ], [ 82 ], [ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ]

Diagnostica calcinosi

Depositi di calcite nei tessuti degli organi interni, nelle strutture del cervello, sulle pareti dei vasi sanguigni, nelle articolazioni, nei linfonodi e nelle ghiandole possono essere rilevati solo con metodi di visualizzazione, cioè con la diagnostica strumentale: radiografia e scintigrafia; esame ecografico, tomografia computerizzata e risonanza magnetica degli organi corrispondenti; elettroencefalografia, elettrocardiografia ed ecocardiografia; osteoscintigrafia e osteodensitometria delle ossa; angiografia, angioscansione duplex ed ecodopplerografia dei vasi; esame endoscopico degli organi cavi, ecc.

La diagnosi di calcificazione prevede esami di laboratorio:

- esame del sangue generale;

- analisi del livello di calcio totale e ionizzato nel sangue;

- esami del sangue per magnesio e fosforo, colesterolo e zucchero, urea e bilirubina; proteina residua e C-reattiva, fosfasi alcalina, creatinina, amilasi, aminotransferasi;

- esami del sangue per i livelli di calcitonina, calcitriolo, ormone paratiroideo e cortisolo;

- esame delle urine per calcio, fosforo e ossalati.

Diagnosi differenziale

L'elenco delle malattie che dovrebbero essere escluse quando si rileva una calcificazione è così ampio che la sua diagnosi differenziale viene spesso effettuata con il coinvolgimento di medici di diverse specialità e la prescrizione di esami supplementari.

Trattamento calcinosi

Per quanto riguarda i metodi attualmente utilizzati per trattare la calcinosi, occorre sottolineare che la terapia dei disturbi metabolici tiene conto della loro eziologia ed è mirata alla malattia di base, come un tumore maligno, un'insufficienza renale o un'ipercolesterolemia.

In particolare, in caso di aterosclerosi – per ridurre l’LDL nel sangue – vengono prescritte le statine: Lovastatina (Mevacor), Simvastatina (Simgal), Rosuvastatina (Rozart, Rosucard, Tevastor), ecc.

Per ridurre il riassorbimento renale del calcio, questo viene eliminato forzatamente dall'organismo tramite cicli d'urto di diuretici dell'ansa, il più delle volte Furosemide (altri nomi commerciali sono Furozan, Lasix, Uritol), in compresse o per via parenterale; il medico determina il dosaggio individualmente, tenendo conto delle condizioni del sistema cardiovascolare (poiché il farmaco rimuove anche sodio, potassio e magnesio). In questo caso, la quantità di liquidi assunta deve essere aumentata ad almeno due litri al giorno.

Il legame intestinale del calcio è inibito dai glucocorticoidi: vengono prescritte iniezioni endovenose di metilprednisolone (125 mg una volta al giorno per 10 giorni); somministrazione intramuscolare di Kenalog (triamcinolone) - una iniezione al giorno (40-80 mg), per una durata di trattamento di 14 giorni. L'ipercalcemia associata a patologie oncologiche risponde particolarmente bene al trattamento steroideo.

Il livello di calcio nel sangue viene ridotto anche dai farmaci del gruppo dei calciomimetici: Cinacalcet (Mimpara, Sensipar) ed Etelcalcetide (Pasarbiv), nonché dai biofosfonati: Pamidronato (Pamidria, Pamiredin, Pamired) e ibandronato di sodio (Boniva).

Esistono farmaci per la pulizia dei vasi dalla calcificazione: EDTA sodico (etilendiaminotetraacetato di sodio, endrato disodico, Trilon B) e tiosolfato di sodio (iposolfito di sodio). L'EDTA sodico viene somministrato a dosi di 200-400 mg (per via endovenosa per flebo) una volta al giorno per tre-cinque giorni. Il tiosolfato di sodio in soluzione viene assunto per via orale (2-3 g) una volta al giorno. Gli effetti collaterali includono nausea, vomito, diarrea e spasmi muscolari.

Oggi, il trattamento della calcinosi con magnesio è una componente obbligatoria della terapia complessa di questa patologia. I preparati contenenti Mg – idrossido di magnesio, lattato di magnesio, citrato di magnesio (Magnesol), Magnikum, Magne B6 (Magvit B6), ecc. – riducono l'attività dell'ormone paratiroideo e bloccano la deposizione di sali di calcio insolubili.

Si consiglia inoltre l'assunzione di vitamine B6, E, K1, PP (acido nicotinico).

Trattamento fisioterapico

L'obiettivo delle procedure fisioterapiche prescritte in caso di calcificazione di ossa, articolazioni e muscoli è migliorare la circolazione sanguigna e il trofismo dei tessuti, nonché alleviare il dolore. A tale scopo, vengono eseguite elettroforesi farmacologica; terapia a ultrasuoni, microonde e magnetoterapia; applicazioni di ozocerite, paraffina, fango solfuro; balneoterapia (trattamento con bagni), ecc.

Rimedi popolari

Nessuna ricetta proposta dai rimedi popolari è efficace contro le calcificazioni nei polmoni, nei gangli della base del cervello, nei reni o nel pancreas.

Quasi tutti i rimedi popolari, compresi i trattamenti a base di erbe, servono a un unico scopo: ridurre i livelli di colesterolo, in modo che non si depositi sulle pareti dei vasi sanguigni e non porti all'aterosclerosi. Leggete l'articolo " Trattamento del colesterolo alto", dove troverete una sezione dedicata ai rimedi popolari. Aggiungiamo ai rimedi elencati un decotto o un infuso di baffo d'oro e polvere di radici di tarassaco essiccate.

A proposito, l'aglio viene utilizzato anche per la calcificazione "del colesterolo". Oltre alla nota tintura alcolica d'aglio, la cui dose viene aumentata di una goccia a ogni somministrazione, si prepara una miscela di aglio grattugiato con olio di noci (1:3) e succo di limone. Questo rimedio riduce anche il livello di glucosio nel sangue nel diabete e favorisce il riassorbimento dei coaguli di sangue, che possono anch'essi calcificarsi.

Si dice che l'alga bruna (laminaria) aiuti contro la calcinosi, grazie al suo alto contenuto di magnesio (170 mg per 100 g). Tuttavia, contiene anche molto calcio: 200 mg per 100 g. E sulla confezione dell'alga kelp secca è indicato che può essere utilizzata contro la stitichezza.

[ 94 ], [ 95 ], [ 96 ], [ 97 ], [ 98 ], [ 99 ] , [ 100 ], [ 101 ]

[ 94 ], [ 95 ], [ 96 ], [ 97 ], [ 98 ], [ 99 ] , [ 100 ], [ 101 ]

Trattamento chirurgico

Le calcificazioni di grandi dimensioni nell'articolazione del ginocchio, della spalla o del gomito possono essere rimosse chirurgicamente. Per le calcificazioni vascolari, si esegue un trattamento chirurgico: vengono installati degli stent, il lume vascolare viene bougienato o espanso mediante angioplastica con palloncino. Al posto di una valvola o di una cartilagine articolare indurita dal calcio, viene installata una protesi.

Le calcificazioni dei tessuti molli vengono rimosse per via endoscopica, ma talvolta non si esclude la resezione parziale o completa dell'organo (ovaia, prostata, cistifellea) in caso di perdita totale delle sue funzioni o di rischio di conseguenze irreversibili.

Nutrizione per la calcinosi

Non è stata ancora sviluppata una dieta specifica per la calcificazione, che comprenda anche una dieta per la calcificazione dei vasi, dell'aorta o della cistifellea.

Pertanto, è sufficiente sapere quali alimenti non si devono mangiare in caso di calcificazione aortica.

Tra le raccomandazioni per escludere o limitare al massimo determinati alimenti, si segnalano due punti: la presenza di calcio e vitamina D:

Alimenti ricchi di calcio: latte e tutti i latticini (principalmente formaggio e feta), fagioli e soia, sesamo, mandorle, nocciole, semi di girasole, cavolo, lattuga, carote, ravanelli, sedano, cipollotti, basilico, zucca, melone, olive verdi, ciliegie, lamponi, albicocche secche, uvetta, fichi, datteri.

A causa dell'elevato contenuto di vitamina D, dovresti escludere dalla tua dieta tuorlo d'uovo, fegato di manzo e di merluzzo e pesce di mare grasso. È meglio mangiare pane non lievitato.

Ma nel menù non possono mancare alimenti ricchi di magnesio, come i funghi porcini (secchi), le noci, i pistacchi, le arachidi, i semi di zucca, la crusca di frumento.

A questo si aggiungono l'uva, gli avocado e i kiwi, che contengono vitamina K, nonché tutti i cereali consueti, che contengono fitina (che inibisce l'assorbimento del calcio).

Prevenzione

La prevenzione dei disturbi metabolici, come al solito, non ha raccomandazioni chiaramente formulate e scientificamente comprovate. Ma una corretta alimentazione per la calcinosi, nonostante alcuni specialisti ne attribuiscano un ruolo marginale, è finora l'unico fattore specifico.

[ 102 ], [ 103 ], [ 104 ], [ 105 ], [ 106 ], [ 107 ], [ 108 ]

[ 102 ], [ 103 ], [ 104 ], [ 105 ], [ 106 ], [ 107 ], [ 108 ]

Previsione

Nella maggior parte dei casi la prognosi della calcinosi non è molto incoraggiante: sono poche le persone che riescono a guarirla, cioè a ristabilire il corretto metabolismo del calcio nell'organismo, in presenza di patologie sottostanti.

La calcificazione della valvola aortica e del cuore, la calcificazione coronarica, hanno una prognosi sfavorevole e possono portare alla morte improvvisa.