Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Epatite da citomegalovirus

Esperto medico dell'articolo

Ultima recensione: 05.07.2025

Epidemiologia

L'infezione da CMV è diffusa. Il 70-80% degli adulti presenta anticorpi neutralizzanti il virus nel sangue. Il virus viene escreto nelle urine nel 4-5% delle donne in gravidanza, nei raschiati cervicali viene rilevato nel 10% delle donne e nel latte nel 5-15% delle madri che allattano. Tra i neonati deceduti per varie cause, i segni di infezione generalizzata da CMV vengono rilevati nel 5-15%. L'epatite da citomegalovirus rappresenta l'1% della struttura eziologica dell'epatite itterica acuta a eziologia virale. Tuttavia, la prevalenza dell'epatite da citomegalovirus nel suo complesso non è stata finora studiata.

La fonte dell'infezione da CMV è solo una persona, una persona malata o un portatore del virus. La trasmissione avviene per contatto, meno frequentemente tramite goccioline trasportate dall'aria e per via enterale. Inoltre, l'infezione può avvenire per via parenterale, anche durante le trasfusioni di sangue. Questa via di trasmissione è apparentemente più comune di quanto si creda, il che è confermato dalla frequente rilevazione del citomegalovirus nei donatori (fino al 60%). La via di trasmissione transplacentare dell'infezione è stata ampiamente dimostrata. L'infezione del feto avviene attraverso la madre, portatrice del virus. L'infezione si trasmette direttamente attraverso la placenta o durante il parto durante il passaggio del bambino attraverso il canale del parto. I neonati possono essere infettati attraverso il latte materno.

Nell'epatite da citomegalovirus, le vie di infezione predominanti sono apparentemente quella parenterale e perinatale, quando il citomegalovirus entra direttamente nel sangue, bypassando l'apparato linfoide del paziente.

Le cause epatite da citomegalovirus

Il citomegalovirus, appartenente alla famiglia degli Herpesviridae, è stato isolato nel 1956 da M. Smith. Secondo la classificazione moderna, è chiamato virus dell'herpes umano di tipo 5 (HHV5). Attualmente sono noti due sierotipi di citomegalovirus. Morfologicamente, è simile al virus dell'herpes simplex. Il virione contiene DNA e ha un diametro di 120-140 nm, ed è ben coltivato in colture di fibroblasti embrionali umani. Il virus si conserva bene a temperatura ambiente, è sensibile all'etere e ai disinfettanti. Ha un debole effetto interferonogenico. Il citomegalovirus causa malattie esclusivamente negli esseri umani. Il feto e i neonati sono particolarmente sensibili al virus.

Gli agenti patogeni

Patogenesi

La patogenesi dell'epatite da citomegalovirus non è ancora chiara. Tradizionalmente, si ritiene che il CMV colpisca principalmente i dotti biliari, con lo sviluppo di epatite colestatica. Tuttavia, è ammesso un effetto citopatico diretto del CMV direttamente sul parenchima epatico. Alcuni considerano il citomegalovirus un agente epatotropo indiscusso. In questo caso, il danno epatico può essere osservato sia nell'infezione congenita che in quella acquisita da CMV.

Nella formazione di danni isolati agli epatociti nell'epatite da citomegalovirus, un ruolo importante può essere svolto dall'ingresso diretto del patogeno nel sangue (meccanismo di infezione parenterale). In questo caso, il virus non penetra nel sistema linfatico e, di conseguenza, nei linfonodi regionali, né tantomeno si moltiplica al loro interno. Il patogeno compare immediatamente nel flusso sanguigno generale, da dove penetra nel parenchima epatico. Questa fase della catena patogenetica può essere convenzionalmente definita diffusione parenchimatosa. In questo caso, il virus può penetrare immediatamente negli epatociti, dove trova le condizioni per riprodursi.

Nella patogenesi dell'epatite isolata da citomegalovirus non si può escludere il ruolo dei diversi genotipi del citomegalovirus, né del polimorfismo dei geni candidati del complesso maggiore di istocompatibilità (sistema HLA) sul cromosoma 6 di un individuo suscettibile.

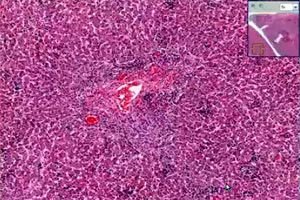

Patomorfologia

Le alterazioni morfologiche dell'epatite acuta da citomegalovirus negli adulti sani sono caratterizzate da una combinazione di granulomi intralobulari con infiltrazione sinusoidale di cellule mononucleate, nonché da infiammazione periportale. La necrosi epatocitaria può essere lieve.

Negli adulti immunocompromessi (sottoposti a trapianto renale) con epatite cronica da citomegalovirus, si osservano fibrosi periportale e perisinusoidale, infiltrazione cellulare mista, rigonfiamento degli epatociti e segni di colestasi. Nelle fasi iniziali della malattia, gli antigeni del citomegalovirus nel fegato vengono rilevati nelle cellule sinusoidali a seguito della diffusione ematogena del virus. Si notano alterazioni necrotiche e distrofiche negli epatociti, infiltrazione linfocitaria e attivazione delle cellule di Kupffer, mentre la trasformazione cellulare specifica è rara. L'epatite da citomegalovirus in questi pazienti è accompagnata da sindrome colestatica e sindrome da scomparsa dei dotti biliari. In questo caso, si rilevano antigenemia pp65 e DNA del CMV negli epatociti e si possono osservare segni di cirrosi epatica.

Oltre alle classiche alterazioni caratteristiche dell'epatite virale, i pazienti con danno epatico da citomegalovirus possono presentare piccoli aggregati di leucociti polimorfonucleati neutrofili, spesso localizzati attorno all'epatocita infetto con inclusioni intranucleari di CMV. Metodi di immunoistochimica hanno rivelato che la granularità basofila del citoplasma nelle cellule prive delle classiche inclusioni intranucleari di CMV è causata dalla presenza di materiale citomegalovirus. Pertanto, non solo le inclusioni intranucleari del virus, ma anche la granularità basofila del citoplasma sono un segno caratteristico dell'epatite da CMV.

In generale, nei pazienti immunocompromessi, l'infezione da CMV ha un effetto citopatogeno più pronunciato e provoca una lisi degli epatociti più estesa rispetto ai pazienti immunocompetenti con epatite da CMV.

Le alterazioni morfologiche del tessuto epatico nei bambini con epatite congenita da CMV sono caratterizzate dalla trasformazione in cellule giganti degli epatociti, colestasi, fibrosi portale, proliferazione dell'epitelio del dotto biliare e, nei casi di forme fulminanti, necrosi epatica massiva.

Sintomi epatite da citomegalovirus

L'epatite da citomegalovirus può avere un decorso sia acuto che cronico.

[ 23 ]

[ 23 ]

Epatite acuta acquisita da citomegalovirus

L'epatite acuta acquisita da CMV nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti può essere diagnosticata nell'ambito del complesso sintomatologico della mononucleosi infettiva. Tuttavia, in alcuni casi si osserva un danno epatico isolato. In questo caso, la malattia si manifesta in forma anitterica, lieve, moderata o grave. In casi isolati, può svilupparsi un'epatite fulminante.

Il periodo di incubazione dell'epatite da CMV non è stato stabilito con precisione. Si presume che sia di 2-3 mesi.

Periodo preicterico. Le manifestazioni cliniche e i parametri di laboratorio nell'epatite acuta da CMV non sono fondamentalmente diversi da quelli dell'epatite virale di altre eziologie. La malattia inizia gradualmente. I pazienti manifestano diminuzione dell'appetito, debolezza, mal di testa e dolore addominale. In alcuni casi, la temperatura corporea sale a 38 °C.

La durata del periodo preitterico dell'epatite A acuta da CMV varia solitamente da 3 a 7 giorni.

Le manifestazioni cliniche del periodo pre-itterico possono essere assenti. In questi casi, la forma iniziale manifesta dell'epatite da citomegalovirus si manifesta con la comparsa di ittero.

Periodo di ittero. Nei pazienti, dopo la comparsa dell'ittero, i sintomi di intossicazione osservati nel periodo pre-ittero persistono o addirittura aumentano.

Le manifestazioni cliniche e di laboratorio dell'epatite acuta da citomegalovirus non sono fondamentalmente diverse da quelle dell'epatite virale di altre eziologie.

La durata del periodo itterico nell'epatite acuta da citomegalovirus varia da 13 a 28 giorni.

Il periodo postitterico della malattia è caratterizzato dalla normalizzazione del benessere del paziente, dalla riduzione delle dimensioni del fegato e della milza e da una significativa diminuzione dell'attività enzimatica.

Epatite cronica da citomegalovirus

L'epatite cronica da citomegalovirus si sviluppa più spesso in pazienti immunocompromessi (infetti da HIV, sottoposti a terapia immunosoppressiva, sottoposti a trapianto di fegato, ecc.). Pertanto, il danno al trapianto di citomegalovirus si osserva nell'11-28,5% dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato per vari motivi (malattie epatiche autoimmuni, epatite virale, ecc.). Il DNA del CMV viene rilevato negli epatociti del 20% dei riceventi trapianto di fegato con un quadro clinico, biochimico e istologico di epatite.

Tuttavia, lo sviluppo di epatite cronica da citomegalovirus è possibile anche in bambini e adulti immunocompetenti. In questo caso, l'epatite cronica può svilupparsi come processo cronico primario o come conseguenza di un'epatite iniziale manifesta da citomegalovirus.

I parametri clinici e di laboratorio nei pazienti con epatite cronica acquisita da CMV non differiscono sostanzialmente da quelli osservati nell'epatite virale cronica di altre eziologie.

Nei pazienti con epatite cronica acquisita da CMV, predomina un'attività bassa e moderata del processo. In quasi 3/4 dei casi, viene diagnosticata una fibrosi epatica moderata e grave.

Durante il periodo di remissione, i sintomi di intossicazione nei pazienti con epatite cronica acquisita da CMV sono praticamente assenti. Le manifestazioni extraepatiche scompaiono nella maggior parte dei pazienti. Il fegato e la milza si riducono di dimensioni, ma non si osserva la loro completa normalizzazione. Di solito, il margine del fegato sporge da sotto l'arco costale di non più di 1-2 cm. La milza viene palpata a meno di 1 cm dal margine dell'arco costale. L'attività enzimatica nel siero non supera i valori normali.

Le manifestazioni cliniche dell'epatite acquisita da citomegalovirus corrispondono a quelle dell'epatite virale acuta e cronica di gravità variabile. In 3/4 dei casi di epatite cronica acquisita da citomegalovirus viene diagnosticata fibrosi epatica moderata o grave.

[ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ]

[ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ]

Epatite congenita da citomegalovirus

L'infezione congenita da CMV può manifestarsi sia in forma generalizzata, con danni a molti organi e apparati, sia in forme localizzate, incluso il fegato. Il danno epatico è tipico dell'infezione congenita da CMV e si verifica nel 40-63,3% dei pazienti. Le alterazioni epatiche includono epatite cronica, cirrosi, colangite e colestasi intralobulare. Sono stati registrati danni alle vie biliari extraepatiche, dall'infiammazione all'atresia. Ad oggi, il ruolo del citomegalovirus nella genesi del danno alle vie biliari extraepatiche (atresia, cisti) rimane poco chiaro.

L'epatite congenita da citomegalovirus si riscontra principalmente nei bambini nei primi mesi di vita e si manifesta sia in forma anitterica con epatosplenomegalia e attività biochimica, sia in forma itterica con ittero, urine scure, epatosplenomegalia, ipertransaminasemia, aumento dei livelli di fosfatasi alcalina e GGT, con formazione di cirrosi epatica nella metà dei pazienti. Allo stesso tempo, l'epatite congenita da citomegalovirus può manifestarsi in forme acute e protratte con ittero a una o due ondate, lievi manifestazioni di intossicazione, aumento dell'attività degli enzimi epatocellulari di 2-3 volte, sindrome colestatica (in 1/3 dei pazienti), raramente con decorso cronico, che in questi casi si sviluppa come processo cronico primario senza ittero e con attività patologica moderata o elevata.

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ]

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ]

Epatite cronica primaria congenita da citomegalovirus

Nei bambini con epatite cronica congenita da CMV, l'attività minima del processo patologico nel fegato viene diagnosticata in 1/4 dei casi, un'attività bassa in 1/3 dei casi e un'attività moderata in 1/3 dei pazienti.

Il processo ha una pronunciata direzione di fibrosi. In 1/3 dei pazienti viene diagnosticata una fibrosi marcata, in 1/3 segni di cirrosi epatica.

Le manifestazioni cliniche e i parametri di laboratorio dell'epatite cronica congenita da CMV non presentano differenze fondamentali rispetto all'epatite virale di altre eziologie.

Durante il periodo di remissione, i sintomi di intossicazione nei pazienti con epatite cronica congenita da CMV sono praticamente assenti. Le manifestazioni extraepatiche scompaiono nella maggior parte dei bambini. Il fegato e la milza si riducono di dimensioni, ma non si osserva la loro completa normalizzazione. Di solito, il margine del fegato sporge da sotto l'arco costale di non più di 1-2 cm. La milza viene palpata a meno di 1 cm dal margine dell'arco costale nella maggior parte dei pazienti con splenomegalia. L'attività enzimatica nel siero non supera i valori normali.

Epatite da citomegalovirus nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato

L'epatite da citomegalovirus è la manifestazione più comune dell'infezione da CMV in corso di terapia immunosoppressiva. In questi casi, la diagnosi di epatite da citomegalovirus viene formulata sulla base dei risultati della biopsia epatica e confermata mediante coltura virale, ricerca dell'antigene ppb5, PCR e immunoistochimica. La maggior parte dei pazienti con epatite da CMV sviluppa un danno epatico isolato e solo pochi sviluppano un'infezione generalizzata da CMV. Ai pazienti viene prescritto ganciclovir per via endovenosa. In caso di AIDS, l'epatite da citomegalovirus si osserva nel 3-5% dei pazienti.

Nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato ortotopico e affetti da AIDS, è possibile sviluppare stenosi dei dotti biliari extraepatici a eziologia da citomegalovirus, confermata dalla presenza del virus B nell'epitelio dei dotti biliari. L'infezione del fegato del donatore e del ricevente con citomegalovirus prima del trapianto è considerata un fattore che contribuisce al rigetto del trapianto.

[ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ]

[ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ]

Il decorso dell'epatite da citomegalovirus

Il decorso della malattia può essere acuto (35%) e concludersi con la guarigione, con il completo ripristino della funzionalità epatica entro 1-3 mesi. Nel 65% dei pazienti, a seguito di epatite da citomegalovirus conclamata, la malattia diventa cronica.

Dove ti fa male?

Diagnostica epatite da citomegalovirus

L'epatite da citomegalovirus viene diagnosticata sulla base di una combinazione di dati clinici, biochimici e sierologici. La malattia di solito esordisce con manifestazioni asteno-dispeptiche: malessere, debolezza, perdita di appetito, accompagnate da aumento delle dimensioni del fegato e iperfermentazione. L'anamnesi del paziente può indicare manipolazioni parenterali 2-3 mesi prima dell'insorgenza della malattia, in assenza di marcatori dei virus dell'epatite A, B, C, U, G, ecc. nel siero sanguigno.

È importante considerare che l'epatite da citomegalovirus è caratterizzata da una marcata sindrome da citolisi. Per la sua indicazione, la determinazione dell'attività aminotransferasica (ALT, AST) e delle frazioni di LDH (LDH-4, LDH-5) è ampiamente utilizzata. L'aumento dell'attività degli enzimi epatici è caratteristico dell'epatite acuta e della fase di esacerbazione dell'epatite cronica da citomegalovirus. Il grado di aumento dell'attività degli enzimi epatici in varie forme di epatite da citomegalovirus corrisponde a quello dell'epatite virale di altre eziologie.

In presenza di ittero è importante determinare il livello di bilirubina totale e il rapporto tra la frazione coniugata e quella non coniugata.

L'attività del processo infiammatorio nel fegato si riflette in una certa misura nello spettro proteico del siero sanguigno. Nella maggior parte dei casi, i pazienti con epatite cronica da CMV mantengono un livello normale di proteine totali nel siero sanguigno - 65-80 g/l. Nei pazienti con epatite cronica da CMV ad alta attività, si forma disproteinemia a causa di una diminuzione del livello di albumina e di un aumento della frazione di globuli γ e novae. La disproteinemia è di natura moderata e raggiunge un'espressione significativa solo in alcuni pazienti, quando il livello di albumina scende al di sotto del 45% e il livello di globuline γ supera il 25%.

Durante l'esacerbazione dell'epatite cronica da citomegalovirus, la riduzione della funzione di sintesi proteica è tanto più significativa quanto più grave è il processo infiammatorio epatico. Nei pazienti con epatite cronica si sviluppano disturbi del sistema di coagulazione del sangue (ipocoagulazione) di varia entità, principalmente dovuti a una riduzione della funzione di sintesi del fegato.

Il quadro ecografico del fegato nell'epatite acuta e cronica da CMV non è diverso da quello dell'epatite virale di altre eziologie.

Il metodo ecografico Doppler viene utilizzato per determinare il flusso sanguigno nel sistema della vena porta e la presenza di anastomosi porto-cavali, consentendo la diagnosi di ipertensione portale, anche nei pazienti con cirrosi epatica da eziologia da citomegalovirus.

Gli studi morfologici consentono una valutazione oggettiva della natura del processo patologico nel fegato, della sua direzione e costituiscono inoltre uno dei criteri obbligatori per l'efficacia della terapia.

I risultati di una biopsia epatica possono avere un valore diagnostico differenziale decisivo. Con una dimensione sufficiente della biopsia epatica, le informazioni morfologiche ottenute sono di fondamentale importanza per valutare l'attività e il grado di fibrosi dell'epatite cronica e per la scelta delle strategie terapeutiche.

Cosa c'è da esaminare?

Chi contattare?

Trattamento epatite da citomegalovirus

Per trattare l'epatite da citomegalovirus si utilizzano preparati a base di ganciclovir e interferone A ricombinante.

Di seguito sono riportati i risultati di uno studio clinico che ha trattato 85 bambini sottoposti a terapia con Viferon per epatite cronica da citomegalovirus. Tra questi, 31 bambini presentavano epatite acquisita e 54 congenita da CMV. In 49 bambini, l'epatite congenita da citomegalovirus era associata a danni al sistema biliare (in 44 casi, atresia e in 5 casi, cisti dei dotti biliari), e in cinque casi a danni al sistema nervoso centrale.

Tra i pazienti osservati c'erano 47 maschi e 38 femmine. 55 bambini avevano meno di 1 anno di età, 23 avevano un'età compresa tra 1 e 3 anni e 7 avevano più di 3 anni.

Per il trattamento dell'epatite virale cronica, 45 bambini hanno ricevuto Viferon in monoterapia in supposte rettali, 31 Viferon in combinazione con immunoglobuline per via endovenosa, 9 bambini hanno ricevuto una terapia di combinazione a base di Viferon e ganciclovir. La dose di interferone è di 5 milioni/m² , 3 volte a settimana.

La durata del ciclo di trattamento è stata di 6 mesi in 67 pazienti, di 9 mesi in 11 e di 12 mesi in 7 bambini. I criteri per l'efficacia della terapia con interferone sono stati determinati in conformità con il consenso EUROHEP.

Il gruppo di controllo era composto da 43 bambini. Includeva 29 pazienti con epatite congenita e 14 con epatite cronica da citomegalovirus. Questi bambini hanno ricevuto una terapia di base, che includeva solo coleretici, preparati vitaminici ed epatoprotettori.

Oltre al monitoraggio clinico e biochimico, è stata verificata l'attività replicativa del citomegalovirus durante il decorso della malattia.

La percentuale di bambini con epatite cronica da CMV che hanno raggiunto la remissione completa in terapia con Viferon è stata bassa e non ha raggiunto il 20%. Tuttavia, il gruppo combinato di bambini che ha ottenuto una certa remissione ha costituito il 78,8% del numero totale di bambini trattati. Allo stesso tempo, la remissione è stata assente in quasi 1/4 dei pazienti. Va inoltre notato che la remissione spontanea non si è sviluppata in nessun bambino del gruppo di controllo nello stesso arco di tempo.

Un'analisi comparativa dell'efficacia della terapia con Viferon nei bambini con epatite da CMV congenita e acquisita ha mostrato che non sono state riscontrate differenze affidabili nella percentuale di remissione rispetto alla terapia con Viferon. I valori di p variavano da p>0,05 a p>0,2.

Per rispondere alla domanda sulla dipendenza della frequenza di raggiungimento della remissione nell'epatite da citomegalovirus durante la terapia dal regime terapeutico, sono stati identificati 3 gruppi. Il primo comprendeva pazienti sottoposti a monoterapia con Viferon, il secondo comprendeva bambini sottoposti a terapia con Viferon in combinazione con immunoglobuline per via endovenosa e il terzo comprendeva pazienti sottoposti a terapia combinata con Viferon e ganciclovir.

Non sono state riscontrate differenze significative nei risultati del trattamento tra i pazienti dei diversi gruppi. Solo una tendenza verso una minore severità della citolisi è stata osservata nei bambini sottoposti a trattamento combinato con Viferon e immunoglobuline per via endovenosa. I valori di p variavano da p>0,05 a p>0,1.

Un andamento simile si osserva anche nella valutazione dell'attività replicativa del CMV nell'epatite cronica da citomegalovirus in bambini sottoposti a diversi regimi terapeutici. La frequenza di rilevamento del DNA di CMV durante l'osservazione dinamica è risultata praticamente identica nei bambini di tutti e tre i gruppi. Nei pazienti trattati con Viferon in combinazione con immunoglobuline per via endovenosa è stata osservata un'attività replicativa del CMV solo leggermente inferiore. I valori di p variavano da p>0,05 a p>0,2.

Maggiori informazioni sul trattamento

Prevenzione

Non è stata sviluppata una prevenzione specifica dell'infezione da CMV. Sono in corso studi sperimentali per la creazione di un vaccino.

Le misure antiepidemiche non vengono attuate nei focolai di infezione. Dato il potenziale ruolo del meccanismo di infezione parenterale nella formazione dell'epatite da citomegalovirus, le misure volte a sopprimere ogni possibilità di infezione parenterale, inclusa la trasfusione, sembrano particolarmente importanti. L'uso di aghi monouso e il rispetto delle norme di sterilizzazione degli strumenti chirurgici possono prevenire completamente l'infezione durante le manipolazioni parenterali.

Per prevenire l'infezione da citomegalovirus durante le trasfusioni di sangue e dei suoi componenti, è necessario decidere di sottoporre il sangue del donatore al test del DNA del CMV.