Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Epilessia del lobo temporale negli adulti e nei bambini

Esperto medico dell'articolo

Ultima recensione: 12.07.2025

Tra i numerosi tipi di epilessia – un disturbo cronico del sistema nervoso centrale con manifestazione parossistica dei sintomi – spicca l’epilessia temporale, nella quale le zone epilettogene, ovvero le aree di attacco locale dell’attività epilettica, sono localizzate nei lobi temporali del cervello.

Epilessia del lobo temporale e genialità: realtà o finzione?

Il fatto che l'epilessia del lobo temporale e una mente geniale siano in qualche modo interconnesse non ha alcuna base strettamente scientifica. Sono noti solo fatti individuali e la loro coincidenza...

Alcuni ricercatori spiegano le visioni e le voci che Giovanna d'Arco vide e udì con la sua epilessia, sebbene nei 20 anni in cui visse i suoi contemporanei non notarono alcuna stranezza nel suo comportamento, se non il fatto che riuscì a cambiare il corso della storia francese.

Ma una diagnosi simile per Frederic Chopin, che, come è noto, aveva gravi problemi di salute, è suggerita dalle sue allucinazioni visive. Il brillante compositore ricordava molto bene i suoi attacchi e li descrisse nella corrispondenza con gli amici.

Anche il pittore olandese Vincent van Gogh soffriva di epilessia e alla fine del 1888, all'età di 35 anni e con un orecchio amputato, fu ricoverato in un ospedale psichiatrico, dove gli fu diagnosticata un'epilessia del lobo temporale. Dopodiché, visse solo due anni, prima di suicidarsi.

Alfred Nobel, Gustave Flaubert e, naturalmente, FM Dostoevskij, nelle cui opere molti personaggi erano epilettici, a partire dal principe Myshkin, soffrirono di crisi epilettiche del lobo temporale durante l'infanzia.

Epidemiologia

Purtroppo non ci sono informazioni sulla prevalenza dell'epilessia del lobo temporale, poiché la conferma della diagnosi richiede una visita medica e una visualizzazione preliminare del cervello con esame appropriato.

Sebbene, come dimostrano le statistiche delle cliniche specializzate, tra le epilessie focali (parziali o focali), l'epilessia del lobo temporale sia diagnosticata più spesso rispetto ad altri tipi di questa malattia.

Circa la metà dei pazienti sono bambini, poiché questo tipo di disturbo neuropsichiatrico cronico viene solitamente diagnosticato durante l'infanzia o l'adolescenza.

Le cause epilessia del lobo temporale

Le cause dell'epilessia del lobo temporale clinicamente provate sono correlate a danni strutturali nei lobi temporali del cervello (Lobus temporalis).

Ciò vale soprattutto per il tipo più comune di danno neuropatologico: la sclerosi ippocampale o sclerosi temporale mesiale, che comporta la perdita di neuroni in alcune strutture dell'ippocampo, che controlla l'elaborazione delle informazioni e forma la memoria episodica e a lungo termine.

Recenti studi di risonanza magnetica hanno dimostrato che l'epilessia del lobo temporale nei bambini è associata a sclerosi temporale mesiale nel 37-40% dei casi. L'epilessia del lobo temporale negli adulti, che ha la stessa eziologia, si osserva in circa il 65% dei pazienti.

Inoltre, questo tipo di epilessia può essere provocato dalla dispersione dello strato di cellule granulari nel giro dentato dell'ippocampo (Gyrus dentatus), a cui si associa una diminuzione della produzione di reelina, una proteina che garantisce la compattezza di queste cellule, regolando la migrazione dei neuroni durante lo sviluppo embrionale del cervello e la successiva neurogenesi.

Spesso, la causa dell'attività epilettica dei lobi temporali sono malformazioni cavernose cerebrali, in particolare l'angioma cavernoso o angioma cerebrale, un tumore benigno congenito formato da vasi sanguigni anormalmente dilatati. A causa di ciò, non solo la circolazione sanguigna delle cellule cerebrali viene interrotta, ma anche il passaggio degli impulsi nervosi. Secondo alcuni dati, la prevalenza di questa patologia è dello 0,5% nella popolazione, mentre nei bambini è dello 0,2-0,6%. Nel 17% dei casi, i tumori sono multipli; nel 10-12% dei casi, sono presenti in famiglia, il che può causare epilessia temporale familiare.

Talvolta il danno alla struttura del lobo temporale è causato dall'eterotopia della materia grigia, un tipo di displasia corticale (localizzazione anomala dei neuroni) congenita che può essere un'anomalia cromosomica o il risultato dell'esposizione dell'embrione a tossine.

Fattori di rischio

I neurofisiologi individuano i principali fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi funzionali del lobo temporale del cervello nella presenza di anomalie congenite che influenzano le funzioni dei neuroni e nei danni cerebrali nei neonati durante il parto (anche dovuti ad asfissia e ipossia).

Sia negli adulti che nei bambini, il rischio di sviluppare un'epilessia secondaria del lobo temporale è aumentato da traumi cranici, lesioni infettive delle strutture cerebrali in caso di meningite o encefalite, infestazioni parassitarie (Toxoplasma gondii, Taenia solium) e neoplasie cerebrali di varia origine.

Tra le tossine che influiscono negativamente sullo sviluppo cerebrale del feto, l'alcol detiene la "leadership" indiscussa: il futuro bambino, il cui padre abusa di alcol, sviluppa una carenza di acido gamma-amminobutirrico (GABA), un neurotrasmettitore endogeno del sistema nervoso centrale, che inibisce l'eccessiva eccitazione del cervello e garantisce un equilibrio tra i neurotrasmettitori adrenalina e monoamminici.

Patogenesi

Milioni di neuroni, che controllano tutte le funzioni del corpo, modificano costantemente la carica elettrica delle loro membrane e inviano impulsi nervosi ai recettori: i potenziali d'azione. La trasmissione sincronizzata di questi segnali bioelettrici lungo le fibre nervose è l'attività elettrica del cervello.

La patogenesi dell'epilessia temporale risiede nell'interruzione della sua sincronizzazione e nella comparsa di zone locali con un'attività neuronale anormalmente aumentata, parossistica. Nel considerare questa malattia, è opportuno tenere presente che gli attacchi di iperattività elettrica sono innescati da diverse zone nei lobi temporali, ovvero:

- l'ippocampo e l'amigdala, situati nel lobo temporale mediale e parte del sistema limbico del cervello;

- centri dell'analizzatore vestibolare (situati più vicini al lobo parietale);

- il centro dell'analizzatore uditivo (convoluzione di Herschl), la cui attivazione anomala provoca allucinazioni uditive;

- Area di Wernicke (vicino al giro temporale superiore), responsabile della comprensione del linguaggio;

- poli dei lobi temporali, quando sono sovraeccitati, la consapevolezza di sé cambia e la percezione dell'ambiente è distorta.

Pertanto, in presenza di sclerosi temporale mesiale o ippocampale, una porzione dei neuroni piramidali nei campi di CA (cornu ammonis) e nell'area del subicolo (subiculum), che ricevono il potenziale d'azione per trasmettere ulteriormente gli impulsi nervosi, viene persa. L'alterazione dell'organizzazione strutturale delle cellule di questa parte del lobo temporale porta all'espansione dello spazio extracellulare, a una diffusione anomala del fluido e alla proliferazione delle cellule neurogliali (astrociti), con conseguente alterazione della dinamica della trasmissione dell'impulso sinaptico.

Inoltre, si è scoperto che l'interruzione del controllo sulla velocità di trasmissione dei potenziali d'azione alle cellule bersaglio potrebbe dipendere dalla carenza, nelle strutture ippocampali e neocorticali, di interneuroni a rapida crescita (interneuroni GABAergici multipolari), necessari per la creazione di sinapsi inibitorie. Studi sui meccanismi biochimici dell'epilessia hanno inoltre portato alla conclusione del coinvolgimento nella patogenesi dell'epilessia temporale di altri due tipi di neuroni presenti nell'ippocampo, nel subicolo e nella neocorteccia: gli interneuroni striatali (stellati) non piramidali e piramidali e quelli lisci non piramidali. Gli interneuroni striatali sono eccitatori (colinergici), mentre quelli lisci sono GABAergici, ovvero inibitori. Si ritiene che il loro squilibrio, determinato geneticamente, possa essere associato sia all'epilessia temporale idiopatica nei bambini, sia a una predisposizione al suo sviluppo.

La dispersione o il danneggiamento delle cellule granulari nel giro dentato dell'ippocampo comporta alterazioni patologiche nella densità dello strato dendritico. A causa della perdita di cellule dei processi neuronali, inizia la riorganizzazione sinaptica: assoni e fibre muscoidi crescono per connettersi con altri dendriti, aumentando il potenziale postsinaptico eccitatorio e causando ipereccitabilità dei neuroni.

Sintomi epilessia del lobo temporale

Gli epilettologi chiamano aura i primi segni di attacchi improvvisi, che è essenzialmente un presagio di un successivo parossismo focale a breve termine (dal greco "eccitazione", "irritazione"). Tuttavia, non tutti i pazienti hanno un'aura, molti semplicemente non la ricordano, e in alcuni casi i primi segni sono sufficienti (il che è considerato una crisi parziale minore).

Tra i primi segnali dell'avvicinarsi di un attacco c'è la comparsa di una sensazione infondata di paura e ansia, che si spiega con un forte aumento dell'attività elettrica dell'ippocampo e dell'amigdala (parte del sistema limbico del cervello che controlla le emozioni).

Gli attacchi di epilessia del lobo temporale sono spesso classificati come parziali semplici, cioè non accompagnati da perdita di coscienza, e di solito si manifestano per non più di due o tre minuti con solo sensazioni anomale:

- mnestico (ad esempio, la sensazione che ciò che sta accadendo sia già accaduto prima, così come una “perdita” di memoria a breve termine);

- allucinazioni sensoriali: uditive, visive, olfattive e gustative;

- distorsioni visive delle dimensioni degli oggetti, delle distanze, delle parti del corpo (macro e micropsia);

- parestesia unilaterale (formicolio e intorpidimento);

- indebolimento della reazione verso gli altri: sguardo congelato e assente, perdita del senso della realtà e disturbo dissociativo di breve durata.

I parossismi motori (di movimento) o automatismi possono includere: contrazioni ritmiche unilaterali dei muscoli del viso o del corpo; movimenti ripetitivi di deglutizione o masticazione, schiocchi, leccamento delle labbra; rotazioni improvvise della testa o distogliere lo sguardo; piccoli movimenti stereotipati delle mani.

I sintomi vegetativi-viscerali dell'epilessia temporale si manifestano con nausea, sudorazione eccessiva, respiro e battito cardiaco accelerati, nonché disturbi allo stomaco e alla cavità addominale.

I pazienti affetti da questo tipo di malattia possono anche presentare crisi parziali complesse, se l'attività elettrica dei neuroni in altre aree cerebrali aumenta bruscamente. In questo caso, a tutti i sintomi già elencati si aggiungono, sullo sfondo di un completo disorientamento, disturbi della coordinazione motoria e afasia transitoria (perdita della capacità di parlare o di comprendere il linguaggio altrui). In casi estremi, quello che inizia come un attacco di epilessia temporale porta allo sviluppo di una crisi tonico-clonica generalizzata, con convulsioni e perdita di coscienza.

Dopo la fine della crisi, nel periodo postictale, i pazienti sono inibiti, si sentono brevemente confusi, non capiscono e molto spesso non riescono a ricordare cosa è successo loro.

Leggi anche – Sintomi di danni ai lobi temporali

Forme

Tra i problemi dell'epilettologia moderna, che comprende oltre quattro dozzine di tipi di questa malattia, la loro designazione terminologica non perde la sua rilevanza.

La definizione di epilessia del lobo temporale è stata inclusa nella Classificazione Internazionale delle Epilessie ILAE (International League Against Epilepsy) nel 1989, nel gruppo dell'epilessia sintomatica.

Alcune fonti suddividono l'epilessia temporale in temporale posteriore laterale e ippocampo-amigdaloide (o neocorticale). Altri classificano tali tipi come amigdaloide, opercolare, ippocampale e temporale posteriore laterale.

Secondo gli specialisti nazionali, l'epilessia temporale secondaria o sintomatica può essere diagnosticata quando ne viene stabilita con precisione la causa. Al fine di unificare la terminologia, gli esperti dell'ILAE (nella classificazione rivista nel 2010) hanno proposto di eliminare il termine "sintomatica" e di mantenere la definizione di epilessia temporale focale, ovvero focale, nel senso che si conosce con precisione quale area sia danneggiata e causi disturbi nel funzionamento cerebrale.

L'ultima versione della classificazione internazionale (2017) riconosce due tipi principali di epilessia del lobo temporale:

- epilessia temporale mesiale con attaccamento locale dei focolai di attività epilettica all'ippocampo, al suo giro dentato e all'amigdala (cioè ad aree situate nella parte media del lobo temporale); in precedenza era chiamata epilessia focale sintomatica.

- Epilessia del lobo temporale laterale (un tipo più raro che si verifica nella neocorteccia laterale del lobo temporale). Gli attacchi di epilessia del lobo temporale laterale comportano allucinazioni uditive o visive.

L'epilessia temporale criptogenetica (dal greco "nascondiglio") implica crisi di origine sconosciuta o non identificata durante l'esame obiettivo. Sebbene i medici usino il termine "idiopatico" in questi casi, il più delle volte tali malattie hanno un'eziologia geneticamente determinata, la cui identificazione è difficile.

La classificazione non include l'epilessia temporale parziale, ovvero limitata (parziale) o focale, ma utilizza il termine "epilessia temporale focale". Per "parziale" si intendono solo le crisi o gli attacchi focali di epilessia temporale, che riflettono aberrazioni dell'attività elettrica cerebrale.

In caso di disturbi simultanei in altre strutture cerebrali adiacenti ai lobi temporali, si può parlare di epilessia temporoparietale o epilessia frontotemporale (frontale-temporale), anche se nella pratica clinica nazionale tale combinazione viene spesso definita epilessia multifocale.

Complicazioni e conseguenze

Le manifestazioni ricorrenti periodiche di disturbi funzionali del lobo temporale del cervello comportano determinate conseguenze e complicazioni.

Le persone con questo tipo di epilessia sperimentano instabilità emotiva e sono inclini alla depressione. Nel tempo, attacchi ripetuti possono portare a danni più profondi ai neuroni piramidali dell'ippocampo e del giro dentato, con conseguenti problemi di apprendimento e memoria. Quando queste lesioni sono localizzate nel lobo sinistro, la memoria generale ne risente (compaiono dimenticanza e lentezza nel pensiero), mentre nel lobo destro ne risente solo la memoria visiva.

Diagnostica epilessia del lobo temporale

L'esame dei pazienti aiuta poco a diagnosticare questa malattia; il medico può solo ascoltare i loro reclami e la descrizione delle sensazioni, e poi assicurarsi di sottoporli a un esame, durante il quale viene eseguita una diagnosi strumentale utilizzando:

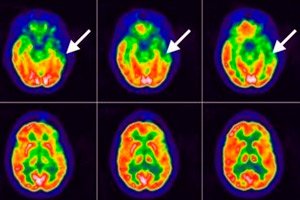

- elettroencefalografia (EEG), che determina l'attività elettrica del cervello;

- Risonanza magnetica del cervello;

- PET dell'encefalo (tomografia a emissione di positroni);

- polisonnografia.

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale implica la distinzione tra condizioni con sintomi simili, tra cui attacchi di panico, disturbi psicotici, manifestazioni di crisi di distonia vegetativa-vascolare, attacco ischemico transitorio (microictus), sclerosi multipla, discinesia tardiva, epilessia occipitale.

Maggiori dettagli nel materiale - Epilessia - Diagnostica

Chi contattare?

Trattamento epilessia del lobo temporale

È comune trattare l'epilessia del lobo temporale con farmaci anticonvulsivanti, anche se molti di questi sono ora chiamati antiepilettici perché non tutte le crisi convulsive comportano convulsioni.

Quasi tutti i farmaci antiepilettici agiscono riducendo l'eccitabilità dei neuroni attraverso i loro effetti sui canali presinaptici del sodio e del calcio o potenziando gli effetti inibitori dei neurotrasmettitori, principalmente del GABA.

I farmaci di vecchia generazione più comunemente usati sono: Fenitoina, Carbamazepina, preparati a base di acido valproico (Apileksin, Convulex, Valprocom), Fenobarbital. Per maggiori informazioni: Compresse per l'epilessia.

Oggigiorno, le persone spesso ricorrono a farmaci antiepilettici più recenti, tra cui:

- La lamotrigina (altri nomi commerciali: Latrigine, Lamitril, Convulsan, Seizar) è un derivato del diclorofenile, può essere utilizzata nei bambini di età superiore ai due anni; è controindicata in caso di insufficienza epatica e gravidanza. I possibili effetti collaterali includono: reazioni cutanee (fino alla necrosi cutanea), forti mal di testa, diplopia, nausea, disturbi intestinali, riduzione delle piastrine nel sangue, disturbi del sonno e aumento dell'irritabilità.

- Gabapentin (sinonimi: Gabalept, Gabantin, Gabagama, Neuralgin, Tebantin) è un analogo dell'acido gamma-aminobutirrico.

- Lacosamide (Vimpat) viene utilizzata dopo i 16 anni di età, in dosi stabilite dal medico. L'elenco degli effetti collaterali di questo farmaco include: vertigini e mal di testa; nausea e vomito; tremori e spasmi muscolari; disturbi del sonno, della memoria e della coordinazione motoria; stati depressivi e disturbi mentali.

Per le crisi parziali negli adulti e nei bambini di età superiore ai sei anni, viene prescritto Zonisamide (Zonegran), i cui effetti collaterali comuni sono: vertigini ed eruzioni cutanee; diminuzione dell'appetito e della memoria; disturbi della vista, della parola, della coordinazione dei movimenti e del sonno; depressione e formazione di calcoli renali.

Il farmaco antiepilettico Levetiracetam e i suoi generici Levetinol, Comviron, Zenicetam e Keppra sono prescritti per l'epilessia temporale a pazienti di età superiore ai 16 anni con crisi tonico-cloniche. Contengono pirrolidina-acetamide (lattame dell'acido gamma-amminobutirrico), che agisce sui recettori GABA. Poiché Keppra è disponibile in soluzione, viene somministrato per infusione in un dosaggio determinato individualmente. Il suo sinonimo Levetiracetam è in compresse per somministrazione orale (250-500 mg due volte al giorno). L'uso di questo farmaco, come molti dei precedenti, può essere accompagnato da debolezza generale, vertigini e aumento della sonnolenza.

Inoltre, è necessario assumere integratori di magnesio e vitamine come la B-6 (piridossina), la vitamina E (tocoferolo), la vitamina H (biotina) e la vitamina D (calciferolo).

Viene utilizzato anche il trattamento fisioterapico (stimolazione cerebrale profonda e del nervo vago) – leggi l’articolo Epilessia – Trattamento

Se l'epilessia del lobo temporale nei bambini causa crisi convulsive, si raccomanda una dieta chetogenica a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi. Quando si prescrive questa dieta, è necessario fornire al bambino o all'adolescente un'alimentazione adeguata e monitorarne la crescita e il peso.

Trattamento chirurgico

Secondo le statistiche, fino al 30% dei pazienti affetti da epilessia del lobo temporale mesiale non riesce a controllare le crisi con i farmaci.

Per alcuni pazienti può essere preso in considerazione il trattamento chirurgico: amigdaloippocampectomia selettiva, ovvero la rimozione dell'amigdala, dell'ippocampo anteriore e di parte del giro dentato.

Una misura così radicale è giustificata solo in presenza di sclerosi ippocampale, ma non vi è alcuna garanzia di efficacia di questo intervento. L'intervento chirurgico mediante lobectomia, radiochirurgia stereotassica o ablazione laser può portare a una significativa riduzione delle funzioni cognitive cerebrali.

Rimedi popolari

Non ci sono prove scientifiche che il trattamento a base di erbe sia efficace in alcun tipo di epilessia. Tuttavia, gli erboristi raccomandano decotti e infusi di senecione comune (Senecio vulgaris), di sambuco comune (Hydrocotyle vulgaris) della famiglia delle Araliaceae, tinture sedative di radici di Scutellaria baicalensis o di peonia medicinale (Paeonia officinalis). Ma la pianta più preziosa per il trattamento dell'epilessia temporale – riducendo la frequenza dei parossismi focali – è considerata il vischio (Viscum album), che contiene acido gamma-amminobutirrico.

Inoltre, il trattamento popolare di questa patologia consiste nel consumo di olio di pesce, che contiene acidi grassi omega-3 (acido docosaesaenoico), che aiutano a migliorare la circolazione cerebrale e, quindi, la nutrizione delle cellule cerebrali.

Previsione

Patologie come la sclerosi temporale mesiale, la displasia corticale o i tumori possono predire la prognosi di crisi epilettiche del lobo temporale intrattabili e persino di possibile demenza.

I dati clinici mostrano che, dopo un trattamento a lungo termine, la remissione completa dell'epilessia temporale si verifica in poco più del 10% dei casi e, in quasi il 30% dei casi, si verifica un miglioramento instabile dei sintomi con la comparsa di attacchi causati da situazioni stressanti. Tuttavia, l'epilessia temporale nei bambini, che si manifesta all'età di 9-10 anni, entro circa 20 anni determina una remissione a lungo termine in tre casi su dieci.

[

[