Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Linfomi cutanei a cellule T

Esperto medico dell'articolo

Ultima recensione: 04.07.2025

I linfomi a cellule T sono più spesso riscontrati negli anziani, sebbene casi isolati di malattia siano stati osservati anche nei bambini. Gli uomini si ammalano due volte più spesso delle donne. I linfomi a cellule T sono di natura epidermotropa.

Le cause Linfomi cutanei a cellule T

Le cause e la patogenesi dei linfomi cutanei a cellule T non sono ancora del tutto note. Attualmente, la maggior parte dei ricercatori considera il virus della leucemia a cellule T umana di tipo 1 (HTLV-1) come il principale fattore eziologico che innesca lo sviluppo dei linfomi maligni a cellule T della pelle. Parallelamente, viene discusso il ruolo di altri virus nello sviluppo del linfoma a cellule T: virus di Epstein-Barr e herpes simplex di tipo 6. Nei pazienti con linfoma a cellule T, i virus sono presenti nella pelle, nel sangue periferico e nelle cellule di Langerhans. Anticorpi contro HTLV-1 sono stati rilevati in molti pazienti con micosi fungoide.

Un ruolo importante nella patogenesi dei linfomi a cellule T è svolto dai processi immunopatologici della pelle, il principale dei quali è la proliferazione incontrollata dei linfociti clonali.

Le citochine prodotte dai linfociti, dalle cellule epiteliali e dalle cellule del sistema macrofagico hanno effetti proinfiammatori e proliferativi (IL-1, responsabile della differenziazione linfocitaria; IL-2 - fattore di crescita delle cellule T; IL-4 e IL-5, che aumentano l'afflusso di eosinofili nella lesione e la loro attivazione, ecc.). A seguito dell'afflusso di linfociti T nella lesione, si formano microascessi di Pautrier. Contemporaneamente all'aumento della proliferazione linfocitaria, viene soppressa l'attività delle cellule di difesa antitumorale: cellule natural killer, linfociti linfocitotossici, cellule dendritiche, in particolare cellule di Langerhans, nonché citochine (IL-7, IL-15, ecc.) - inibitori della crescita tumorale. Non si può escludere il ruolo di fattori ereditari. La presenza di casi familiari, la frequente rilevazione di alcuni antigeni di istocompatibilità (HLA B-5 e HLA B-35 - nei linfomi cutanei altamente maligni, HLA A-10 - nei linfomi meno aggressivi, HLA B-8 - nella forma eritrodermica della micosi fungoide) confermano la natura ereditaria della dermatosi.

Osservazioni cliniche indicano una possibile trasformazione di dermatosi croniche di lunga durata (neurodermite, dermatite atopica, psoriasi, ecc.) in micosi fungoide. Il fattore chiave è la persistenza a lungo termine dei linfociti nel focolaio infiammatorio, che interrompono la sorveglianza immunitaria e promuovono la comparsa di un clone di linfociti maligni e, quindi, lo sviluppo di un processo proliferativo maligno.

L'impatto di fattori fisici sul corpo, come l'insolazione, le radiazioni ionizzanti e le sostanze chimiche, può portare alla comparsa di un clone di linfociti "genotraumatici" che hanno un effetto mutageno sulle cellule linfoidi e allo sviluppo di tumori linfocitari maligni.

Pertanto, i linfomi a cellule T possono essere considerati una malattia multifattoriale che inizia con l'attivazione dei linfociti sotto l'influenza di vari fattori cancerogeni e "genotraumatizzanti" e con la comparsa di un clone dominante di cellule T. La gravità del disturbo della sorveglianza immunitaria e il clone di linfociti maligni determinano le manifestazioni cliniche (elementi maculati, a placche o tumorali) dei linfomi a cellule T.

Patogenesi

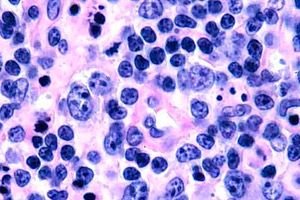

Nella fase iniziale della micosi fungoide si osservano acantosi con processi estesi, iperplasia e compattazione dei cheratinociti basali, degenerazione vacuolare di alcune cellule basali, mitosi atipiche in diversi strati dell'epidermide, epidermotropismo dell'infiltrato con penetrazione dei linfociti nell'epidermide. Nel derma si osservano piccoli infiltrati attorno ai vasi, costituiti da singole cellule mononucleate con nuclei ipercromici - cellule "micotiche". Nella seconda fase, si osserva un aumento della gravità dell'infiltrato dermico e un epidermotropismo delle cellule infiltrate, a seguito del quale i linfociti maligni penetrano nell'epidermide, formando cluster sotto forma di microascessi di Potrier. Nel terzo stadio tumorale, si osservano acantosi massiva e lieve atrofia dell'epidermide, nonché un aumento dell'infiltrazione dell'epidermide da parte dei linfociti tumorali, che formano molteplici microascessi di Potrier. L'infiltrato massivo si localizza in tutto lo spessore del derma e copre parte dell'ipoderma. Si osservano forme blastiche di linfociti.

Linfoma cutaneo anaplastico a grandi cellule T

È rappresentato da un gruppo di processi linfoproliferativi caratterizzati dalla presenza di proliferazioni di cellule T CD30+ anaplastiche, clonali atipiche, di grandi dimensioni. Di norma, si sviluppa secondariamente nello stadio tumorale della micosi fungoide o nella sindrome di Sézary, ma può svilupparsi indipendentemente o con disseminazione di linfomi sistemici di questo tipo. Clinicamente, tali linfomi corrispondono alla cosiddetta forma decapitata della micosi fungoide, con noduli singoli o multipli, solitamente raggruppati.

Istologicamente, la proliferazione occupa quasi tutto il derma con o senza epidermotropismo in caso di atrofia epidermica.

Citologicamente, le cellule tumorali possono variare in dimensioni e forma. In base a queste proprietà, si distingue tra linfoma a cellule T pleomorfo a medie e grandi cellule, con nuclei di varie configurazioni irregolari: convoluti, multilobati, con cromatina densa, nucleolo ben definito e citoplasma piuttosto abbondante; immunoblastico, con nuclei grandi, rotondi o ovali, con carioplasma chiaro e un nucleolo in posizione centrale; anaplastico, con cellule molto grandi e di aspetto sgradevole, con nuclei di configurazione irregolare e citoplasma abbondante. Fenotipicamente, questo intero gruppo appartiene ai linfomi T-helper e può essere CD30+ o CD30-.

R. Willemze et al. (1994) hanno dimostrato che il decorso del linfoma CD30+ è più favorevole. Dal punto di vista genotipico, viene rilevato un riarrangiamento clonale del recettore dei linfociti T.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ]

Sintomi Linfomi cutanei a cellule T

La malattia più comune nel gruppo dei linfomi cutanei a cellule T è la micosi fungoide, che rappresenta circa il 70% dei casi. Esistono tre forme cliniche della malattia: classica, eritrodermica e a cellule T. I linfomi a cellule T sono caratterizzati da polimorfismo delle eruzioni cutanee sotto forma di macchie, placche e tumori.

La forma eritrodermica della micosi fungoide esordisce solitamente con prurito incontrollabile, gonfiore, iperemia generalizzata, comparsa di lesioni eritematose-squamose sulla cute del tronco e degli arti, che tendono a fondersi e a sviluppare eritroderma entro 1-2 mesi. Quasi tutti i pazienti presentano ipercheratosi palmo-plantare e diradamento diffuso dei peli su tutta la cute. Tutti i gruppi di linfonodi sono notevolmente ingrossati. I linfonodi inguinali, femorali, ascellari e cubitali, ingrossati, sono palpati come "pacchetti" di consistenza densa ed elastica, non fusi con i tessuti circostanti e indolori. Le condizioni generali peggiorano rapidamente: si verificano febbre con temperatura corporea fino a 38-39 °C, sudorazione notturna, debolezza e perdita di peso. Attualmente, la sindrome di Sezary è considerata da molti dermatologi la variante leucemica più rara della forma eritrodermica della micosi fungoide.

Nei linfociti si osserva una leucocitosi marcata - cellule di Sezary. Le cellule di Sezary sono cellule T helper maligne, i cui nuclei presentano una superficie cerebriforme ripiegata con profonde invaginazioni della membrana nucleare. L'esito fatale si osserva dopo 2-5 anni, la cui causa frequente è la patologia cardiovascolare e l'intossicazione.

La forma decapitata della micosi fungoide è caratterizzata dal rapido sviluppo di lesioni simil-tumorali su cute apparentemente sana, in assenza di una precedente formazione di placche a lungo termine. Questa forma è caratterizzata da un elevato grado di malignità, considerato una manifestazione di linfosarcoma. L'esito fatale si osserva entro un anno.

Fasi

La forma classica della micosi fungoide è caratterizzata da tre stadi di sviluppo: eritemato-squamosa, a placche e tumorale.

Il primo stadio assomiglia al quadro clinico di alcune dermatosi infiammatorie benigne: eczema, dermatite seborroica, parapsoriasi a placche. In questa fase della malattia si osservano macchie di varie dimensioni, di colore rosa intenso, rosa-rosso con sfumature violacee, a contorno rotondo o ovale, con contorni relativamente netti, e desquamazione superficiale a forma di crusca o a lamelle sottili. Gli elementi sono spesso localizzati in diverse aree della pelle, più spesso sul tronco e sul viso. Gradualmente, il loro numero aumenta. Col tempo, il processo può assumere il carattere di eritrodermia (stadio eritrodermico). L'eruzione cutanea può persistere per anni o scomparire spontaneamente. A differenza delle dermatosi infiammatorie benigne, gli elementi dell'eruzione cutanea e del prurito in questa fase sono resistenti alla terapia.

Lo stadio a placche infiltrative si sviluppa nell'arco di diversi anni. Al posto delle eruzioni cutanee a macchie preesistenti, compaiono placche dai contorni rotondi o irregolari, di colore viola intenso, nettamente delimitate dalla cute sana, dense e con una superficie squamosa. La loro consistenza ricorda quella del "cartone spesso". Alcune di esse si risolvono spontaneamente, lasciando aree di iperpigmentazione e/o atrofia marrone scuro (poichilodermia). Il prurito in questa fase è ancora più intenso e doloroso, si osservano febbre e perdita di peso. In questa fase si può osservare linfoadenopatia.

Nel terzo stadio, quello tumorale, compaiono tumori indolori di consistenza densa ed elastica, di colore giallo-rosso, che si sviluppano da placche o insorgono su pelle apparentemente sana. La forma dei tumori è sferica o appiattita, spesso simile al cappello di un fungo. I tumori possono comparire ovunque. Il loro numero varia ampiamente da uno a decine, e le dimensioni variano da 1 a 20 cm di diametro. Quando i tumori preesistenti si disintegrano, si formano ulcere con bordi irregolari e fondo profondo, che raggiungono la fascia o l'osso. Linfonodi, milza, fegato e polmoni sono i più spesso colpiti. Le condizioni generali peggiorano, compaiono e aumentano i sintomi di intossicazione e si sviluppa debolezza. L'aspettativa di vita media dei pazienti con la forma classica di micosi fungoide dal momento della diagnosi è di 5-10 anni. La mortalità è solitamente osservata per malattie intercorrenti: polmonite, insufficienza cardiovascolare, amiloidosi. Soggettivamente, si avverte prurito e, quando i tumori si disintegrano, dolore nelle aree colpite.

Cosa c'è da esaminare?

Trattamento Linfomi cutanei a cellule T

Nello stadio eritematoso-squamoso, i pazienti non necessitano di terapia antitumorale; vengono prescritti corticosteroidi topici (prednisolone, betametasone, derivati del desametasone), interferone alfa (3 milioni UI al giorno, poi 3 volte a settimana per 3-6 mesi a seconda delle manifestazioni cliniche o dell'efficacia del trattamento), interferone gamma (100.000 UI al giorno per 10 giorni, il ciclo viene ripetuto 12-3 volte con una pausa di 10 giorni), terapia PUVA o terapia Re-PUVA. L'efficacia della terapia PUVA si basa sulla formazione selettiva di legami crociati covalenti degli psoraleni con il DNA nelle cellule T helper in proliferazione, che ne inibisce la divisione. Nella seconda fase, oltre ai farmaci sopra menzionati, vengono utilizzati corticosteroidi sistemici (30-40 mg al giorno di prednisolone per 1,5-2 mesi) e citostatici (prospedina 100 mg al giorno, 4-5 iniezioni totali). L'associazione di interferoni con altri metodi terapeutici ha un effetto terapeutico più pronunciato (interferoni + PUVA, interferoni + citostatici, interferoni + retinoidi aromatici).

Nello stadio tumorale, il metodo principale è la polichemioterapia. Si utilizza una combinazione di vincristina (0,5-1 mg per via endovenosa una volta al giorno, per un totale di 4-5 iniezioni) con prednisolone (40-60 mg al giorno per via orale durante la chemioterapia), prospidina (100 mg al giorno, per un totale di 3 g) e interferoni. Sono raccomandate la fotodinamica, la terapia a fascio di elettroni e la fotoferesi (fotochemioterapia extracorporea).