Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Linfoma linfoplasmocitario a cellule B di Waldenström

Esperto medico dell'articolo

Ultima recensione: 12.07.2025

Un disordine linfoproliferativo (immunoproliferativo) maligno, il linfoma linfoplasmocitico o macroglobulinemia di Waldenström, è una neoplasia cellulare dei piccoli linfociti B, cellule B che svolgono funzioni protettive del sistema linfatico e dell'immunità umorale dell'organismo. La diagnosi deve essere effettuata solo dopo aver escluso tutti gli altri linfomi a piccole cellule B. La macroglobulinemia di Waldenström è stata descritta nel 1944 da Jan G. Waldenström, che ha riportato manifestazioni insolite di sanguinamento linfoadenopatico, anemia, aumento della velocità di eritrosedimentazione, iperviscosità e ipergammaglobulinemia in due pazienti. [ 1 ], [ 2 ]

Epidemiologia

Questo tipo di linfoma è una neoplasia ematologica rara e lenta, e le statistiche cliniche stimano il suo tasso di diagnosi in questo gruppo di malattie a circa il 2%. Inoltre, i pazienti di sesso maschile sono quasi il doppio di quelli di sesso femminile.

Secondo alcuni dati, l'incidenza annuale dei casi di linfoma linfoplasmacitico nei paesi europei è di uno su 102 mila persone, e negli USA di uno su 260 mila. [ 3 ]

Le cause linfoma linfoplasmacitico

Ad oggi, l'eziologia della maggior parte delle malattie oncologiche rimane sconosciuta, ma la ricerca sulle basi genetiche di alcune di esse continua. Studiando le cause delle plasmacellule maligne, tra cui il linfoma linfoplasmacitico a cellule B ( macroglobulinemia di Waldenström ), i ricercatori hanno scoperto una correlazione tra la proliferazione patologica (divisione cellulare) dei linfociti B in una fase avanzata della loro differenziazione e la presenza di alcuni disordini genetici molecolari che alterano le funzioni cellulari di base.

Nei pazienti affetti da macroglobulinemia di Waldenström sono state identificate alterazioni in alcuni geni, mutazioni somatiche, cioè che interessano solo tessuti con danni ai geni di una popolazione clonale separata di cellule e formano varianti del loro genoma, che portano a disturbi ciclici e strutturali a livello cellulare.

Si tratta innanzitutto di mutazioni somatiche del gene MYD88 (L265P) e di CXCR4, che codifica per una proteina citosolica importante per la risposta immunitaria innata e adattativa: in quanto adattatore, assicura la trasmissione dei segnali provenienti dal mediatore proinfiammatorio IL-1 (interleuchina-1) e dalle cellule recettoriali Toll-like che attivano la risposta immunitaria. A seguito della mutazione somatica, si verificano anomalie nella catena polipeptidica della molecola di questa proteina, che ne costituisce la base strutturale. [ 4 ]

Fattori di rischio

Oltre ai fattori di rischio generali (esposizione a livelli elevati di radiazioni, sostanze chimiche cancerogene, ecc.), i seguenti fattori sono considerati fattori predittivi di una maggiore probabilità di sviluppare la macroglobulinemia di Waldenström come malattia linfoproliferativa di basso grado:

- vecchiaia (oltre i 65 anni);

- la presenza di parenti con questa diagnosi, così come con linfoma non-Hodgkin a cellule B o leucemia linfatica cronica;

- epatite C cronica;

- una storia di gammopatia monoclonale benigna, una malattia ematologica idiopatica, la cui essenza è la produzione di gammaglobuline di tipo M anormalmente alterate da parte delle cellule plasmatiche dei linfociti;

- malattie autoimmuni, in particolare la sindrome di Sjogren.

Patogenesi

In seguito al contatto con un antigene o alla stimolazione da parte dei linfociti T, alcuni linfociti B si trasformano in plasmacellule – plasmacellule linfocitarie – che, dopo determinate trasformazioni, iniziano a produrre proteine globulari protettive, ovvero gammaglobuline (immunoglobuline o anticorpi).

La patogenesi del linfoma linfoplasmacitico/macroglobulinemia di Waldenström comporta iperproliferazione delle cellule B, un eccesso del clone di plasmacellule linfocitarie e un'eccessiva produzione di immunoglobulina M (IgM), detta anche immunoglobulina monoclonale o proteina M, nel sangue. Questo è il principale anticorpo con un elevato peso molecolare e struttura pentamerica, prodotto durante l'attacco iniziale a specifici antigeni batterici o virali. [ 5 ]

Quasi tutti i sintomi di questa malattia sono associati a manifestazioni dell'attività della proteina M, che può alterare le proprietà reologiche del sangue, aumentarne la viscosità; permeare i tessuti linfoidi e mieloidi del midollo osseo, accumularsi nei tessuti linfoidi periferici (con formazione di neoplasie a lenta crescita capaci di esercitare pressione sugli organi circostanti, sulle fibre nervose o sui vasi sanguigni).

Sebbene la leucemia linfatica cronica, la macroglobulinemia di Waldenström o linfoma linfoplasmacitico e il mieloma multiplo siano malattie distinte, comportano tutte un aumento della proliferazione dei linfociti B.

Sintomi linfoma linfoplasmacitico

I primi segni della malattia sono aspecifici e possono comprendere debolezza e aumento della stanchezza (dovuti allo sviluppo di anemia normocromica), perdita di peso, mancanza di respiro, iperidrosi notturna e febbre subfebbrile ricorrente.

Inoltre, nella fase iniziale della malattia si verifica un disturbo della sensibilità delle mani e dei piedi, si manifesta una neuropatia periferica (intorpidimento o formicolio ai piedi e alle gambe), compaiono piccole emorragie focali dei capillari cutanei (porpora) e orticaria da freddo (dovuta alla formazione e all'aggregazione di proteine crioglobuline anomale nel siero sanguigno).

I sintomi associati alla sindrome da iperviscosità includono mal di testa e vertigini, danni alla retina e perdita della vista, acufene e perdita dell'udito, crampi, dolori muscolari, ipertensione, epistassi spontanee e sanguinamento gengivale. Le donne possono manifestare sanguinamento uterino.

Si osservano inoltre: ingrossamento dei linfonodi (linfoadenopatia); ingrossamento della milza (splenomegalia); insufficienza cardiaca con cardialgia e disturbi del ritmo cardiaco. Sebbene l'infiltrazione viscerale sia rara, possono essere interessati lo stomaco e l'intestino, con sviluppo di diarrea (spesso con feci grasse). [ 6 ], [ 7 ]

Forme

La classificazione dei tumori dei tessuti emopoietici e linfoidi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2017 stabilisce quattro criteri diagnostici per la macroglobulinemia di Waldenström, tra cui:

- Presenza di gammopatia monoclonale IgM

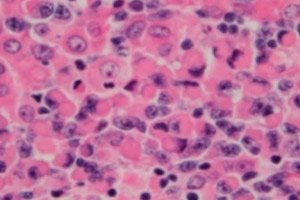

- Infiltrazione del midollo osseo da parte di piccoli linfociti che mostrano differenziazione plasmacitoide o plasmacellulare

- Infiltrazione del midollo osseo con struttura intertrabecolare

- Immunofenotipo coerente con la macroglobulinemia di Waldenström, che include IgM+ di superficie, CD19+, CD20+, CD22+, CD25+, CD27+, FMC7+, CD5 variabile, CD10-, CD23-, CD103- e CD108-

Complicazioni e conseguenze

I pazienti affetti da linfoma linfoplasmacitico sviluppano complicazioni e conseguenze sotto forma di:

- riduzione dell'immunità;

- insufficienza del midollo osseo con interruzione delle sue funzioni emopoietiche e sviluppo di anemia;

- carenza di elementi figurati del sangue come eritrociti, leucociti, piastrine;

- lesioni del tratto gastrointestinale con diarrea cronica e alterazione dell'assorbimento intestinale (sindrome da malassorbimento);

- infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni (vasculite immune complessa);

- aumento della fragilità ossea (osteoporosi);

- disabilità visive e uditive;

- amiloidosi secondaria degli organi interni;

- progressione verso l'emoblastosi paraproteinemica sotto forma di mieloma multiplo;

- trasformazione in un tipo di linfoma altamente maligno: il linfoma diffuso a grandi cellule B.

Diagnostica linfoma linfoplasmacitico

La diagnosi di linfoma linfoplasmacitico/macroglobulinemia di Waldenström è solitamente difficile a causa della mancanza di alterazioni morfologiche, immunofenotipiche o cromosomiche specifiche. Questa carenza rende la differenziazione di questa malattia da altri linfomi a piccole cellule B una questione di esclusione.[ 8 ]

Per diagnosticare il linfoma linfoplasmacitico, oltre alla valutazione dei sintomi esistenti, sono necessari un esame del sangue generale e biochimico, un coagulogramma, un'immunoelettroforesi delle proteine del sangue con determinazione del livello di immunoglobulina M nel sangue e un esame generale delle urine. [ 9 ]

È necessaria una biopsia del midollo osseo, per la quale viene eseguita una puntura del midollo osseo.

Si effettuano esami diagnostici strumentali: ecografia dei linfonodi e della milza, radiografia delle ossa, TAC del torace e della cavità addominale, oftalmoscopia.

Diagnosi differenziale

Il linfoma linfoplasmacitico è considerato una diagnosi di esclusione, pertanto la diagnosi differenziale viene effettuata con la leucemia linfatica cronica a cellule B, il mieloma multiplo, il linfoma follicolare, vari sottotipi di linfoma non-Hodgkin, il plasmocitoma, la plasmocitosi reattiva, l'iperplasia linfoide angiofollicolare (malattia di Castleman), ecc.

Chi contattare?

Trattamento linfoma linfoplasmacitico

Occorre tenere presente che la macroglobulinemia di Waldenström o il linfoma linfoplasmacitico possono essere asintomatici per molti anni ed essere diagnosticati tramite un aumento del livello di proteina M nel sangue.

In assenza di sintomi, si procede a un monitoraggio attivo con esami e test periodici.

Sulla base dei sintomi presenti e dei risultati degli esami di laboratorio, si decide se iniziare o meno la terapia, che dipende da molti fattori (ad esempio età, progressione della malattia, ecc.).

Secondo il protocollo, il trattamento iniziale dei pazienti affetti da questo tipo di linfoma è solitamente una combinazione di radioterapia e chemioterapia con la somministrazione di citostatici, come Ciclofosfamide, Doxorubicina, Vincristina, nonché corticosteroidi: Metprednisolone o Desametasone (Dexasone).

È stata dimostrata l'efficacia della chemioterapia con farmaci del gruppo degli anticorpi monoclonali, in particolare il Rituximab. [ 10 ]

Nei casi di malattia generalizzata, il Rituximab viene utilizzato in combinazione con analoghi nucleosidici antitumorali (Pentostatina, Cladribina). Nella malattia a lenta progressione con bassi livelli di immunoglobulina monoclonale M, oltre al Rituximab, viene utilizzato il citostatico Clorambucile (Leukeran). [ 11 ]

Per ridurre la viscosità del sangue e stabilizzare il livello dei suoi elementi figurati, si ricorre all'emaferesi terapeutica.

Quando il livello di anticorpi nel sangue è criticamente basso, si procede con una terapia sostitutiva con immunoglobuline per prevenire infezioni concomitanti ripetute.

Come sottolineano gli oncoematologi, nonostante il trattamento possa portare alla remissione della malattia, la maggior parte dei pazienti presenta una ricaduta. Se si verifica prima di 24 mesi, è possibile utilizzare un farmaco antitumorale come l'ibrutinib (in compresse). In caso di ricadute successive, il trattamento viene eseguito secondo lo schema originale. [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

Prevenzione

Gli esperti determinano la prognosi dell'esito del linfoma linfoplasmacitico secondo il sistema prognostico internazionale per la valutazione dei parametri principali: età del paziente e livelli sierici di emoglobina, piastrine, beta-2-microglobulina e immunoglobulina monoclonale. [ 15 ], [ 16 ]

Il tasso medio di sopravvivenza per questa diagnosi è di circa cinque anni, ma circa il 40% dei pazienti vive dieci anni o più.